経営者にとって「従業員を何歳まで雇用するか」は難しい問題です。法改正などにより、従業員が希望する限り働き続ける「生涯現役社会」が目前に迫った今、企業は対応を迫られています。

意欲や能力のある高年齢者に「戦力」として長く働いてもらうために、定年延長や再雇用制度を導入する際の賃金や退職金など、注意すべきポイントを見ていきましょう。

1.「70歳雇用」時代到来 企業は何をすべき?

「高年齢者雇用安定法」により、企業は従業員に対し、65歳までの雇用確保措置を講じる義務を負っています。さらに、2021年4月1日からは、希望する従業員に、70歳まで働く機会を与える努力義務が設けられました(定年を70歳にまで引き上げることを義務付けるものではありません)。

従業員を65歳まで雇用する方法には「定年廃止」「定年延長」「継続雇用制度(再雇用制度と勤務延長制度)」の3つがあり、これらを「高年齢者雇用確保措置」と呼びます。そして、70歳まで働く機会を与える際は、この3つに加えて更に4つの選択肢が追加されます。

まとめると、次のようになります。

【70歳まで働く機会を与えるとは?】

| 改正前 (65歳までの雇用確保措置を講じる義務) |

改正後 (70歳まで働く機会を与える努力義務) |

| 1)定年廃止 2)定年延長 3)継続雇用制度(再雇用制度と勤務延長制度) |

1)定年廃止 2)定年延長 3)継続雇用制度(再雇用制度と勤務延長制度) 4)他企業への再就職支援 5)フリーランス契約への資金提供 6)起業支援 7)NPO活動などへの資金提供 |

(出所:首相官邸「成長戦略実行計画(令和元年6月21日閣議決定)」をもとに作成)

高年齢者を雇用することに対する経営者の思いは複雑です。人手不足であれば、勝手知ったる従業員にもっと働いて欲しいと願います。一方で、雇用負担は重くなります。また、この先、どこまで高年齢者の力が必要か分かりません。

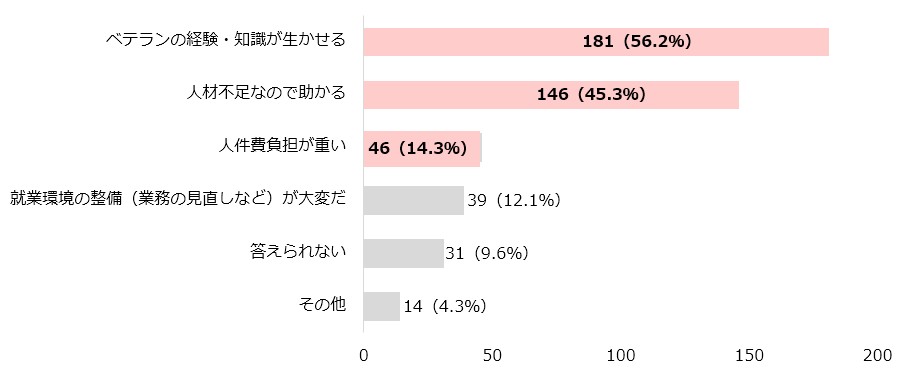

経営者はどう考えているのでしょうか? 全国の経営者へのアンケートによると、現時点では多くの経営者が、従業員に70歳まで働く機会を与えることに前向きであることが分かりました。「ベテランの経験・知識が活かせる」ことへの期待が大きいようです。

【70歳までの就業機会確保について率直にどう思うか(複数回答、回答者数322人)】

(注)調査期間は2024年8月21日~2024年8月24日

(出所:日本情報マート)

2.広がる70歳雇用の選択肢 どれを選ぶ?

では、従業員に70歳まで働く機会を与える場合、前述した7つの選択肢の中から何を選ぶのがよいでしょうか?

65歳まで雇用するケースでいえば、再雇用制度(継続雇用制度の1つ)を選ぶ企業が大多数です。再雇用制度では、定年で雇用関係を終了させた後(退職後)に再雇用するので、従前の労働条件をリセットできるという企業のメリットがあります。

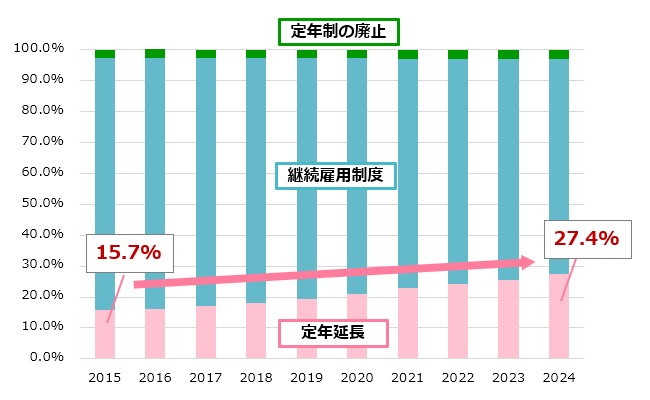

一方、定年延長がじわじわと増えてきている点も見逃せません。厚生労働省の調査によると、定年延長を選択する企業は2014年が15.6%、2023年が25.5%となっています。

(参考:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告(令和5年)」)

【雇用確保措置の実施状況の推移】

※厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」の従業員数31名以上の企業平均値より日本情報マートが作成

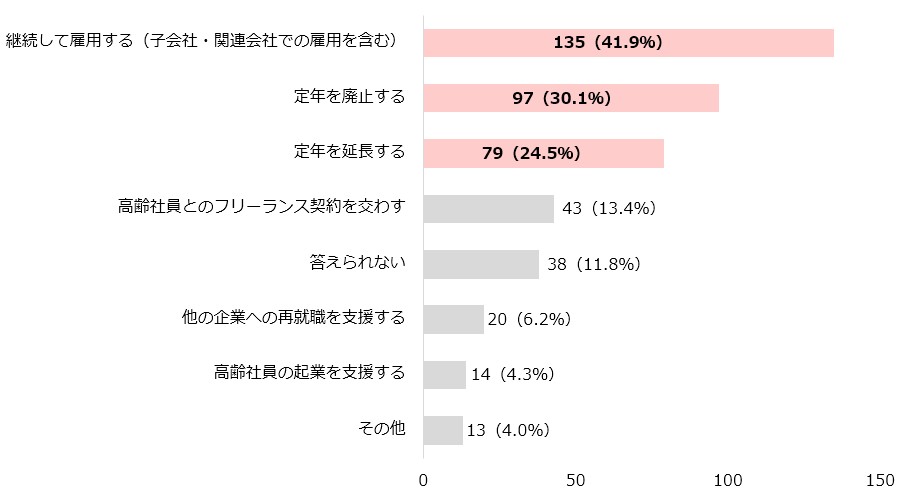

さらに、従業員に70歳まで働く機会を与える方法について聞いたアンケートでは、やはり継続雇用制度が多いものの、定年延長も24.5%とおおむね4社に1社が選択するほどになっています。

【御社はどのように対応する?(複数回答、回答者数322人)】

(注)調査期間は2024年8月21日~2024年8月24日

(出所:日本情報マート)

3.定年延長と再雇用制度の違いは?

なぜ、定年延長が注目されているのでしょうか。企業が従業員を70歳まで雇用するという想定で、定年延長と再雇用制度を比較してみましょう。

【定年延長と再雇用制度の違いのイメージ】

| 区分 | 定年延長 | 再雇用制度 |

| 定年年齢 | 60歳→70歳 | 60歳のまま変更なし |

| 雇用区分 | 正社員 | 嘱託社員など |

| 契約期間 | 期間の定めなし(70歳まで) | 1年更新 |

| 役割 | 企業により異なる | 59歳以前とは役割が異なる |

| 労働時間 | フルタイム、残業あり | フルタイムが多いが、短時間、短日数もある |

| 賃金形態 | 月給または日給月給 | 月給または日給月給、時給 |

| 賃金額 | 企業により(役割により)異なる | 公的給付支給を前提としている場合も多い |

| 賞与 | ある | ない場合もある |

| 評価 | 59歳以前と同じ | 評価しない場合がある |

(出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進マニュアル」をもとに日本情報マートが作成)

(注)上記比較はあくまでも同機構が調査対象とした企業において典型例として挙げたもので、各企業の事情により異なる場合があります。

従業員の立場で考えると、定年延長は原則として定年となる70歳まで雇用が維持される安心感があり、1年更新が一般的な再雇用制度とは大きく違います。

一方、企業の立場では、定年延長は雇用を保証することによるリスクがありますが、従業員の安心感がモチベーションにつながるのなら、そちらのほうが良いと考えているのかもしれません。

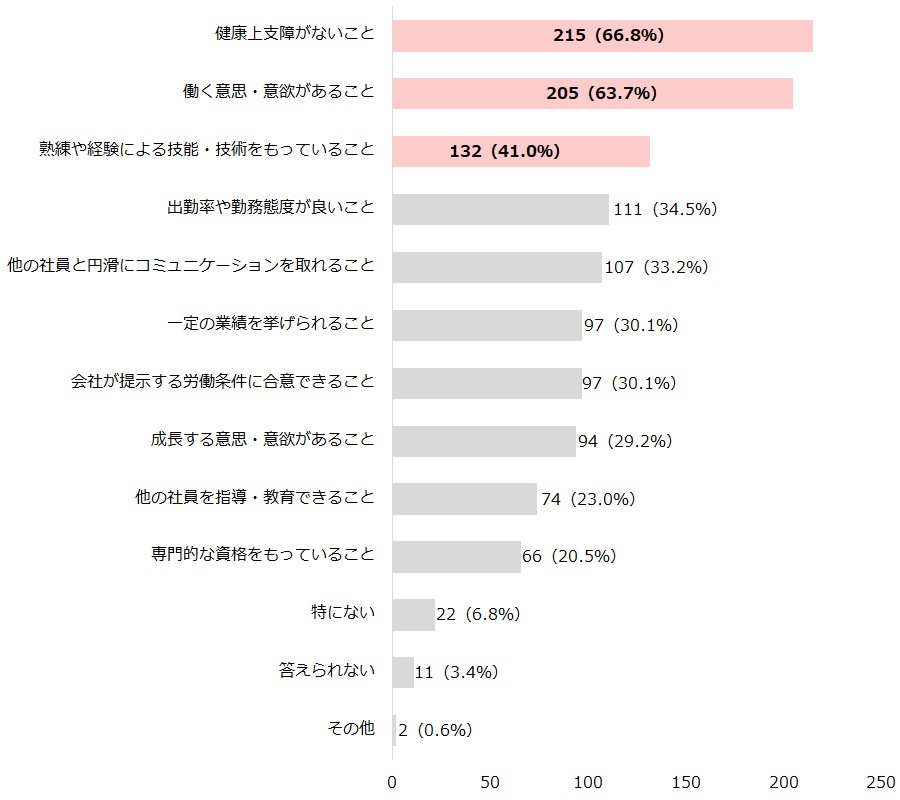

実際、経営者へのアンケートによると、高年齢者に求めるものは、「熟練や経験による技能・技術」といったノウハウよりも、「健康上支障がないこと」や「働く意思・意欲があること」を重視する傾向があります。

【従業員を70歳まで(あるいは70歳を超えて)雇用する場合、何を求める?(複数回答、回答者数322人)】

(注)調査期間は2024年8月21日~2024年8月24日

(出所:日本情報マート)

4.定年は何歳に設定するのが妥当?

定年延長は従業員のモチベーション向上に役立つ可能性がありますが、定年を70歳まで延長するだけでよいというわけではありません。

例えば、加齢による衰えを感じている従業員の中には、「健康に不安はあるけれど、定年まであと少しだから頑張ろう」と考えて、仕事に取り組む人もいます。それなのに定年を先延ばしにされてしまうと、逆に仕事への意欲が失われてしまう恐れがあります。

リスク回避を考えるなら、定年延長は、従業員全員が無理なく働き続けることのできる年齢までとし、定年後は再雇用制度によって対応するのも一策です。「5年働くのは無理かもしれないが、1年なら頑張ってみよう」などと、仕事に前向きになる従業員が出てくる可能性があるからです。

このような場合、定年を何歳に設定するかは、従業員の定期健康診断結果の傾向や、現在再雇用している従業員の働きぶり、従業員へのアンケートなどで判断することになるでしょう。

他にも、従業員が70歳まで働ける環境を整えながら、今ある人材を活用して企業の競争力を上げていくには、リカレント教育(社会に出てからも、教育機関に戻って学ぶことを生涯続けられる教育システム)の推進などの取り組みも重要です。70歳雇用で企業が意識すべきポイントや、高年齢者の雇用改善事例などについては、次の記事で詳しく解説しています。

5.定年延長と再雇用に関する一問一答

1)定年延長の際、定期昇給をストップしてもよい?

勤続年数に応じた定期昇給を行う企業では、定年延長したらその分、人件費が増加する恐れがあります。1つの対策は、従業員が一定の年齢に達したときに定期昇給をストップすることです。ただし、そのタイミングによっては労働条件の不利益変更に当たる恐れがあるため、注意が必要です。

例えば、60歳から70歳に定年を延長する際に、60歳で定期昇給をストップして59歳以前の賃金水準を維持するのであれば、それだけで即、労働条件を不利益に変更しているとまではいえないと考えられます。

一方、59歳以前よりも賃金水準を下げる場合は、労働条件を不利益に変更することになるため、原則として認められません。

ただし、企業の経営環境が厳しく、なおかつ企業が勤務手当の支給などの代替措置を講じていたことから、減額に一定の合理性があると判断された裁判例もあります(※)。

判断が難しいところですが、労働条件の不利益変更に該当し得る対応を行うのであれば、従業員への説明および同意の取得が必須と考えられます。これは、他の労働条件変更の場合も同じです。

(※)協和出版販売事件(東京高裁平成19年10月30日判決)

2)定年延長の際、退職金の支給時期を変えなくてもよい?

勤続年数に応じて退職金の支給額が増える設計の場合、定年延長によって退職金の負担が重くなります。1つの対策は、退職金の支給時期を変更せず、従業員が旧定年(延長前の定年)に達したときに支給することです。

定年延長したのに、退職金の支給時期を変更しないというのはおかしいと思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。退職金の支給時期が伸びると、逆に旧定年に近い高年齢者などが「あと少しで退職金をもらえたのに……」と反発する恐れがあるからです。

この場合、就業規則等に「西暦○○年までに入社した従業員については、旧定年に達したときに退職金を支給する」などの規定を設けておくと、「退職金を早めにもらいたい」という従業員のニーズに応えつつ、退職金の負担を抑えられる可能性があります。

ただし、本来は70歳支給として退職金が増える可能性があったものを、企業の一方的な判断により、旧定年で打ち止め支給とすると、不利益変更にもなる恐れがあります。

旧定年時に支給される退職金が税務上の退職所得として認められるかどうかは、「旧定年時に退職金を支給することに相当の理由があるか」「新定年時に達した際にも退職金を支給する場合、旧定年までの勤続年数を一切加味しない設計になっているか」などによって異なります。詳細については所轄税務署に確認するとよいでしょう。

この他、「退職金の支給時期は『新定年に達したとき』としつつ、支給額は『旧定年に達したとき』に確定させる」「旧定年以後の支給額の伸び率を、旧定年以前よりも抑える」などの方法で人件費を抑えることも可能です。例として、次の資料では、確定給付企業年金(DB)の場合の制度設計の考え方について記載しているので参考にするとよいでしょう。

概要版 定年延長に伴う年金制度設計について~給与比例・ポイント制編~

3)定年延長で正社員のまま働くと、老齢年金が減ることがある?

「3 定年延長と再雇用制度の違いは?」でも紹介したとおり、定年延長の場合、従業員の雇用区分は正社員のままになります。正社員であれば、延長された定年まで社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになりますが、その場合、「在職老齢年金」に注意が必要です。

在職老齢年金とは、60歳以降も働きながら老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)をもらう場合、支給額が減る制度のことです。老齢厚生年金の報酬比例部分の額と、賃金額に基づく「総報酬月額相当額」の合計が一定額を超えると、報酬比例部分が減額されます。

総報酬月額相当額:標準報酬月額+(過去1年間の標準賞与額÷12)

具体的には、報酬比例部分と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えるか否かで、次のように支給額が変わります。なお、「50万円」という数字は、2024年4月1日から設定されたもの(改定前は48万円)で、今後も定期的に変更される可能性があります。

【在職老齢年金の仕組み】

| 条件 | 1カ月当たりの支給額 |

| 報酬比例部分と総報酬月額相当額の合計が50万円以下 | 全額支給(減額なし) |

| 報酬比例部分と総報酬月額相当額の合計が50万円超(注) | 報酬比例部分-(報酬比例部分+総報酬月額相当額-50万円)÷2 |

(出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」を基に日本情報マートが作成)

(注)報酬比例部分の額を超える減額が発生することはありません。

なお、老齢年金は通常65歳から支給されますが、「繰り下げ受給」といって、支給時期を65歳よりも遅らせつつ(最大75歳まで)、支給額を増やせる(1カ月繰り下げるごとに、生年月日に関係なく0.7%増、最大84%増)制度があるので、定年延長の場合、併せてこの制度を活用するのもよいでしょう。

4)再雇用の際、従業員の賃金はどこまで下げてよい?

従業員を再雇用する場合、通常、雇用形態の変更(正社員→嘱託社員など)に伴い、賃金が定年前より下がります。厚生労働省の調査によると、52.4%の企業が定年前の50~80%の賃金で従業員を再雇用しています(厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」)。

生活保障の観点から考えた場合、従業員が雇用保険の被保険者であれば、賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合に、「高年齢雇用継続給付」(60歳に到達した月から65歳に達する月まで)を受取れることがあるので、この辺りも考慮して賃金を設定するとよいでしょう。ただし、高年齢雇用継続給付については、2025年4月1日から最大支給率が「賃金の原則15%」から「賃金の原則10%」に引き下げられることが決まっているので注意が必要です。

企業への貢献度という観点から考えた場合、専門性の高い業務などに従事する従業員には、高い賃金を支払って長く働いてほしいところです。こうした場合、仮に基本給などの減額を図るとしても、職務内容や技能に応じた手当などを支給して調整するのもよいでしょう。

なお、定年前後で従業員の仕事が変わらない場合、嘱託社員だからといって賃金を低くすることは、「同一労働同一賃金」違反になる恐れがあります。そのため、再雇用時には、業務内容や責任の程度、配置の変更範囲などを考慮して、従業員の待遇を決める必要があります。

5)2025年4月1日以降、再雇用の対象者を限定することができなくなるのは本当?

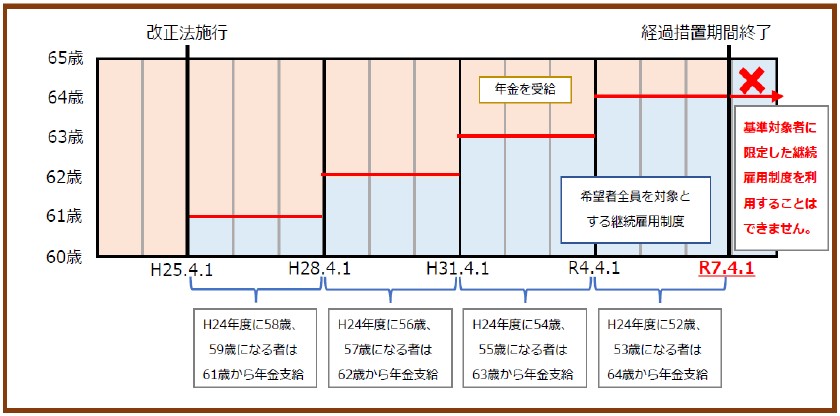

これまで、再雇用を含む65歳までの継続雇用制度については、労使協定(2012年度以前に締結されたものに限る)により、一部の従業員を継続雇用の対象から除外すること(雇用確保義務に対する経過措置)が認められていました。具体的には、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢以上の従業員(以下の図表参照)がそうです。

しかし、2025年3月31日をもってこの経過措置は終了し、2025年4月1日以降、定年後も働くことを希望する従業員は全員、65歳までの継続雇用の対象になります。

■経過措置の流れ

(出所:厚生労働省「経過措置期間は2025年3月31日までです。4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」)

以上

(執筆 日本情報マート)

(監修 弁護士 田島直明)

当社から(株)日本情報マートに依頼し執筆していただいたものを当社で編集したものです。

日本-年基-202411-170-0357-D