- DXに向けた取り組みの多くが失敗してしまう

- DXに成功している企業はほんの一握りである

という話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

日本企業におけるDXの取り組み状況の調査は複数ありますが、そのような調査の多くで、

「DXへ『本格的に取り組めている・具体的な成果が出せている』と感じている企業は約1割である」

という結果になっています。

つまり、9割の企業ではDXに至っていない、十分な成果を出せていないという状況です。

そのような事実を踏まえ、本記事では、

- DXが進みにくい要因

- DXに至らなかった具体的な企業事例

などをご紹介しながら、DX成功のための道筋を明らかにしていきます。

また、本記事の後半では、約1割の企業しか十分な成果を得られていないとみられる、DXを成功させるためのポイントについて解説します。

- DXに至らなかった事例を知ることで同じ失敗を避けたい

- DXが進みにくい理由を知ることで成功のためのポイントを明確に知りたい

という方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。

DXを足止めする要因に近い取り組みを自社で行っていないかなど、足もとの取り組みを見直すきっかけになるかもしれません。

1.日本企業の約9割はDXの道半ばである

冒頭で述べたとおり、DXについて、日本企業の成功率はかなり低い割合となっています。

DXに関連して2022年に行われた調査結果をみると、日本企業でDXへ『本格的に取り組めている・具体的な成果が出せている』と感じている企業は約1割となっています。

つまり、9割の企業ではDXに至っていない、十分な成果を出せていないといえます。

調査概要(出所) |

DXの取り組み状況 |

経済産業省 |

お客様への新たな価値の創造へ |

中小企業庁 |

「デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状態」と回答した企業の割合:10.2% |

ビジネスモデルの変革や競争上の優位性を確立するまでに至っていない企業が多い

各調査結果からは、DXへの取り組みを進めていたとしても、ビジネスモデルの変革や競争上の優位性を確立するまでに至っていない企業が多いことがうかがえます。

例えば、以下のようなケースの場合、DX推進のために動き出してはいるものの、「DXが成功している」と言えるほどの成果は出せていないという評価になるでしょう。

- DXに関する役員の危機意識は高まっており、役員間で施策を検討しているものの、具体的な取り組みには至っていない

- ペーパーレスの実現やITツールの導入など、単なる「デジタル化」で終わってしまっている

- 一部の部門のみでの取り組みに終始してしまい、全社的な改革へは繋がっていない

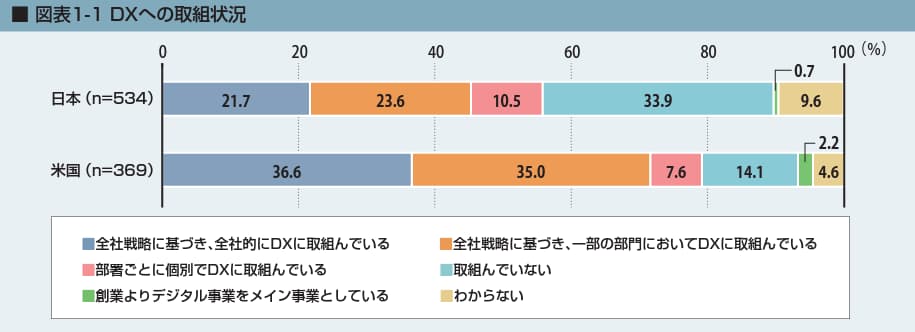

DXへの取組状況について「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」と回答した企業の割合は21.7%

独立行政法人情報処理推進機構が公表する「DX白書2021」によると、DXへの取組状況について「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」と回答した企業の割合は21.7%にとどまります。

この割合は米国の36.6%と比べてかなり低い割合です。

出典:独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2021 エグゼクティブサマリー」[2021]

- 「DXが成功した」と言い切れるまでの変革を起こせていない

- 全社的にDXへ取り組めていない

これらが、DXを実現できていない企業の実態をひも解くカギになりそうです。

2.DXが進みにくくなる3つの要因

1章で解説したとおり、約9割もの企業が十分なDXに至っていないという調査結果が出ています。

一体なぜ、このように多くの企業でDXが上手く進んでいないのでしょうか。

主な要因には、以下のようなものが考えられます。

- 要因1:明確なゴールや道筋が設定されていない

- 要因2:DXを推進するための人材が足りていない

- 要因3:組織全体で取り組めていない

3つの要因について、詳しく解説していきます。

2-1.【要因①】明確なゴールや道筋が設定されていない

DXを推進するにあたっての明確なゴールや道筋が決まっていないにも関わらず、

- 取りあえずわが社でも何らかのDXを検討してみよう

- 何かDXに取り組めるものは無いか

といった形で見切り発車してしまうと、DXが失敗する可能性は高まってしまいます。

企業として達成したい目標や解決したい課題が不明瞭な状態でDXへ取り組み始めたとしても、適切な取り組みには繋がらず、大きな成果を期待することはできません。

2-2.【要因②】DXを推進するための人材が足りていない

DXが失敗してしまう要因には、DXを推進するための人材が不足していることも挙げられます。

なお、デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革できる、あるいはビジネスへ付加価値を与えられるような人材は、一般に「DX人材」「デジタル人材」などと呼ばれています。

- 社内にDX人材・デジタル人材がいない

- 社員のデジタルリテラシーが低い

このような場合は、そもそも「デジタル技術を活用して、どのように既存のビジネスモデルや業務運営方法などを変革していくか」について検討することのハードルが高くなりかねません。

結果として、単なる書類の電子化や、新たなITツールを導入する程度の「デジタル化」で終わってしまいやすいでしょう。

2-3.【要因③】組織全体で取り組めていない

組織の一部門や一部署だけでDXを進めようとしても、上手くいく可能性は低いと考えられます。

DXの手前の段階であるデジタル化は、できることから取り組んでいくことが重要です。

しかしながら、最終的に企業として新しい商品やサービス、付加価値を世の中へ生み出していくためには、デジタル技術を土台に、企業全体が蓄積してきた知識・経験やスキルを、部署や部門を越えて活用しながら、全社でDXへ取り組んでいくことが必要になります。

「DX」と呼べるだけの革新的な価値を生み出すためには、組織全体で同じ方向性を向きながらDXへ取り組んでいかなければなりません。

3.DXに至らなかった3つの企業事例

ここからは、DXを推進していたにも関わらず、十分に進めきれなかった次の三社の事例を紹介していきます。

- 1:方向性の設定と検証が不十分だったA社

- 2:経営トップの関与が弱かったB社

- 3:システムの導入が目的化したC社

大切なことは、DXを十分に進めきれなかった事例から、「なぜ取り組みが成功せず終わってしまったのか」を理解することです。

そうすることで、自社がDXで成功するためのポイントが見えてくるはずです。

3-1.方向性の設定と検証が不十分だったA社

A社は、IT化やDXに早期から取り組み、さまざまな施策を積極的に推進していました。

新しいデジタルサービスが話題になった際は、「とりあえず参入してみる」という方法を採っており、ある時、世界的に注目されていたデジタルプラットフォームへ出店します。

しかしながら、多額のコストを投入したものの思うような成果を出すことができず、結果としてA社はプラットフォームから撤退する運びとなりました。

この原因の一つには、DXで実現したい大きな方向性を決める前に、デジタルプラットフォームへの出店と、それに紐づく数値目標を決めてしまったことが挙げられます。

大きな方向性として「どのような企業を目指していくか」が定まっていなかったために、デジタルプラットフォームへの出店という「一の矢」で数値目標の達成を目指すことに終始してしまいました。

その結果、「一の矢」が上手くいかなかった際にすぐ原因を検証し、そのうえで「二の矢」「三の矢」を検討する、といった動きが取れなくなってしまったのです。

3-2.経営トップの関与が弱かったB社

B社の経営トップは、各種メディア・報道などで「DXを推進すべきである」という意見を多く目にする中、DXに向けた新たなデジタル技術の活用やシステムの導入を、同社の情報システム部門に一任することにしました。

しかしながら、その後情報システム部門が導入を検討したシステムは、営業部門からの大きな反対を受け、導入が行えないままに検討を中断することとなってしまいました。

この要因には、経営トップ自らのDXに対する関与が弱かったことが挙げられます。

DX推進にあたっては、時には既存の業務運営方法を大きく変更しなければならない場面もあります。

仮に社内での抵抗が大きい場合には、

- 経営トップがリーダーシップをもってDXに関する社員の意識を高めることができるか

- システム導入にあたって意思決定することができているか

といったことが、特に重要になるのです。

3-3.システムの導入が目的化したC社

最後に紹介するC社は、DXを推進するために外部ベンダーとコミュニケーションを取りながら、まずは自社の経理部門用にカスタマイズしたシステムの開発を行ってきました。

社内で使いやすいシステムを作ることにこだわり、多額のコストをかけて開発を行ったシステムを導入したことによって、経理部における既存の業務フローをオンライン上で進めることが可能になりました。

しかしながら、システム導入前後の作業効率を比較した結果、あまり業務効率化が図れた様子がみられませんでした。

原因を分析すると、システム導入時に既存の業務フローの見直し等が特段行われていませんでした。

そしてシステム導入によって実現したことは、煩雑な業務フローがそのままオンライン上で処理できるようになっただけであったことが判明しました。

また数年後、営業部門のDXを推進するために導入を検討したシステムは、既に経理部門へ導入したシステムとの連携が難しいものであることが分かり、全社的なDX推進に向けた対応が難航することになってしまいました。

本事例からは、システムの導入が目的化してしまうと、本質的なDXに繋がらない取り組みになってしまいかねないことが分かります。

4.DXを成功させるポイント

ここからは、どのように取り組めばDXを成功させることができるのか、具体的なポイントを解説していきます。

- ポイント1:自社にとってのDXの定義・ゴールを決める

- ポイント2:経営層がリーダーシップをもってDXを全社的な取り組みにする

- ポイント3:DXを推進する人材を採用・育成する

- ポイント4:アナログな文化が根強い会社は、資料や情報の電子化から始める

4-1.自社にとっての「DX」の定義・ゴールを決める

DXを成功させるためには、まずDXの定義やゴールを定め、自社内での共通認識にすることが大切です。

DXとは一般に、

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

と定義されています。

まずは自社でDXの定義やゴールを明確にすることが大切

しかしながら、何をどの程度まで達成できれば、企業が

- 競争力を獲得できたといえるのか

- 変革を成し遂げたといえるのか

については、経営者や社員によっても考え方が異なる部分でしょう。

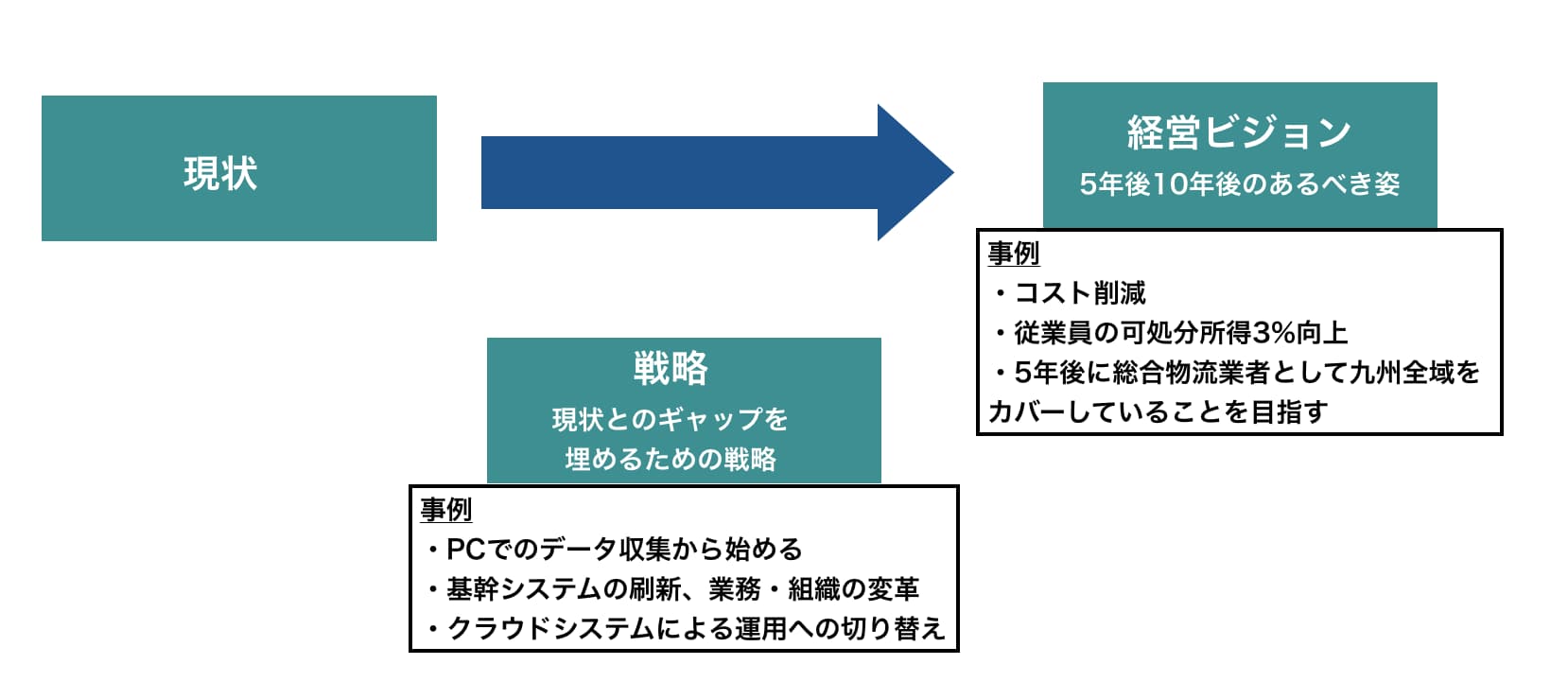

経営ビジョンと現状のギャップを埋めるために、DXに関する具体的な戦略を検討する

まずは自社でDXの定義やゴールを明確にし、自社がどのような状態へ近づくことが出来れば「DXが成功した」と言えるのか、分かりやすい言葉で社内の認識を擦り合わせておく必要があります。

明確なビジョンやゴールを設定できていない状態でDXに向けた取り組みをスタートしてしまうと、DXはあっという間に失敗してしまいかねません。

例えば、5年後のあるべき姿を経営ビジョンとして掲げ、経営ビジョンと現状のギャップを埋めるために、DXに関する具体的な戦略を検討していくなどの方法があります。

4-2.経営層がリーダーシップをもってDXを全社的な取り組みにする

DXを成功させるためには、部門横断で連携して、全社で「業務運営方法や顧客向けサービスを変革していく」という姿勢を持つことが大切です。

一部門でのデジタル化・DXに向けた取り組みに終始すると失敗する可能性が高いです。

そして全社員が一致団結してDX推進に向かうためには、経営層がリーダーシップをもって、全社プロジェクトとしてDXに取り組んでいく必要があるのです。

全社員の意識をDXへ向かわせるためにも、前項で設定した自社における「DX」の定義やゴールなどを、経営層自らが積極的に各部門へ周知していくことが重要になります。

4-3.DXを推進する人材を採用・育成する

いくら明確なビジョンや戦略を策定できたとしても、それらを実行していく人材がなければDXは進みません。

DXを成功させるためには、DX人材の確保が急務となります。

こうした中、DX人材は採用市場でも非常に需要が高まっています。

そのため、短期的にDX人材の採用を検討するだけでなく、中長期的には、社内人材のデジタルリテラシーやデジタルスキルを高めながら、DXを推進していける人材として育成していくことを検討することも重要です。

4-4.アナログな文化が根強い会社は、資料や情報の電子化から始める

紙面の書類を多く取り扱う企業など、アナログな文化が根強い会社では、いきなり一足飛びにDXを成功させることは難しいと言わざるを得ません。

そのため、まずは紙面で作成・管理を行っていた資料や情報※を、デジタルツールなどを用いて電子化することから始めてみましょう。

※請求書や領収書、顧客情報や取引先情報など

まずは「できること」「取り組み易いこと」から電子化に取り組み始め、社員に小さな成功体験を積んでもらうことによって、徐々にデジタルツールへの抵抗感が無くなってきた頃に、改めて本格的なDX推進へ取り組んでいくことが重要です。

5.まとめ

この記事では、なぜ多くの日本企業が十分なDXに至っていないのかについて解説してきました。

最後に簡単にこの記事の内容を振り返ってみましょう。

まとめ1:DXで具体的な成果を出せている企業はごく一部

1章ではまず、さまざまなDXに関する調査の概要を解説しました。

日本企業におけるDXの取り組み状況の調査は複数ありますが、そのような調査の多くで「DXへ『本格的に取り組めている・具体的な成果が出せている』と感じている企業は約1割である」という結果になっています。

まとめ2:DXが進みにくくなる3つの要因

そして2章では、DXが進みにくくなる3つの要因を解説しました。

- 要因1:明確なゴールや道筋が設定されていない

- 要因2:DXを推進するための人材が足りていない

- 要因3:組織全体で取り組めていない

まとめ3:DXに至らなかった企業の具体事例

3章では、DXに至らなかった企業事例を具体的に解説しました。

DXに至っていないといっても、さまざまな理由があることがご覧いただけたかと思います。

- 1:方向性の設定と検証が不十分だったA社

- 2:経営トップの関与が弱かったB社

- 3:システムの導入が目的化したC社

まとめ4:DXを成功させるための4つの大切なポイント

最後に、DXが進みにくい要因と企業事例を踏まえたうえで、DXを成功させるための4つの大切なポイントをお伝えしました。

- ポイント1:自社にとってのDXの定義・ゴールを決める

- ポイント2:経営層がリーダーシップをもってDXを全社的な取り組みにする

- ポイント3:DXを推進する人材を採用・育成する

- ポイント4:アナログな文化が根強い会社は、資料や情報の電子化から始める

この記事を参考に、自社が躓きそうなポイントや、DXを成功させるために押さえなければならないポイントにはどのようなものがあるかなどを意識していただき、DXを前向きに進めて頂けたら幸いです。

(執筆 株式会社プラリタウン)

生24-6254,法人開拓戦略室