今や、ニュースやネット記事、セミナータイトルなどで「DX」の文字を目にしない日はありません。その一方で、まだDXに取り組めていない会社が本当に多くあります。

2022年2月に行った「DXについての経営者約300人アンケート(以下「経営者約300人アンケート」)」(※)では、70%以上の経営者が「DXを実施していない」と回答しています。

・実施している 17.3%(回答数53)

・実施していない 72.2%(回答数221)

・分からない 10.5%(回答数32)

(※)回答数の総数は306となります。

DXが進まない大きな理由の一つは、会社にとっての「定義」や「具体的なやるべきこと」が明確になっていないからです。

会社の状況が一社ごとに違うように、DXをどのように進めるのが良いかは千差万別、会社によって違って当たり前です。重要なのは、「自分たちはどうなりたいか(理想の姿)」を決め、それに向けてDXの具体的なやるべきこと(業務のデジタル化、ペーパーレス化など)を実行し続けることです。

この記事では、これから本格的にDXに取り組む経営者や部門責任者、DX推進担当者の方向けに、経営者約300人アンケートやDXの事例から、

DXとは何なのか、何をすればいいのか

などを考えていきます。DXを進めるのは簡単ではありませんし、美談でもありません。泥臭いことやうまくいかないこともありますが、その先には「組織の進化」が待っています。皆さまの会社のDXをご検討いただく際にお役立てください。

なお、この記事では主に、経営者約300人アンケートで「DXを実施している分野」として回答が多かった経理や労務といった分野のDXを取り上げています。

1 DXとは何か。その定義も、経営者が自分でつくるのが理想的

経済産業省では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を次のように定義付けています。

●経済産業省によるDXの定義(経済産業省「DXレポート」より)

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

しかし、具体的な進め方は千差万別であり、正解不正解があるわけではありません。大切なのは、経営者が「自分たちの会社のDXとは何か」を定義することです。経営者約300人アンケートで、「あなたの会社にとってDXの定義とは?」と尋ねたところ、次のような回答がありました。

・進化

・必須事項

・人と売上の向上

・新しい文化を生み出して価値を高めること

・デジタルを用いることで、より人に対して投資できること

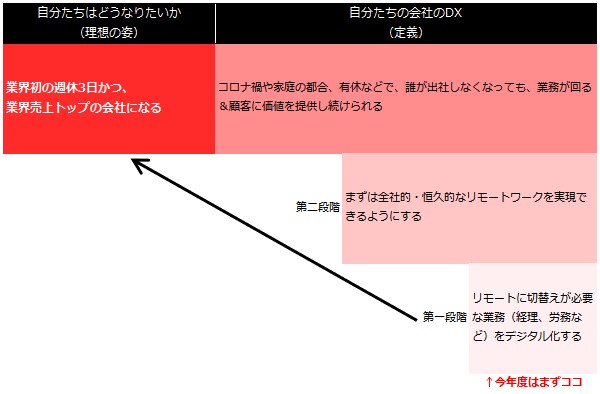

自分たちの会社にとってのDXの定義や、具体的なやるべきことを考える前提は、「自分たちはどうなりたいか(理想の姿)」を描くことです。仮に、「業界初の週休3日かつ、業界売上トップの会社になる」を「理想の姿」とした場合、それを目指して、例えば次のように「今年度は、第一段階として、リモートに切替えが必要な業務(経理、労務など)をデジタル化する」ことを自分たちの会社のDXとして定義してもよいでしょう。

●「理想の姿」とそのためにやるべき「自分たちの会社のDX」(定義)の例

(出所:日本情報マート)

この例にあるように、「第一段階として経理、労務などをデジタル化する」などの場合、あまり複雑ではなく分かりやすいツール、提供ベンダーのカスタマーサポートが充実している(電話で問合せしやすいなど)ツールなどを選ぶのが良いでしょう。

2 「理想の姿」を描くなら「DXを進めてよかったこと」を参考に

普段から「理想の姿」がすでに明確になっているのが望ましいですが、そうではない場合、改めて考えてみる必要があります。そこで参考になるのが、DXを実践している会社が感じている「DXによって得られた効果」です。いわば、これが「『理想の姿』の例」だからです。

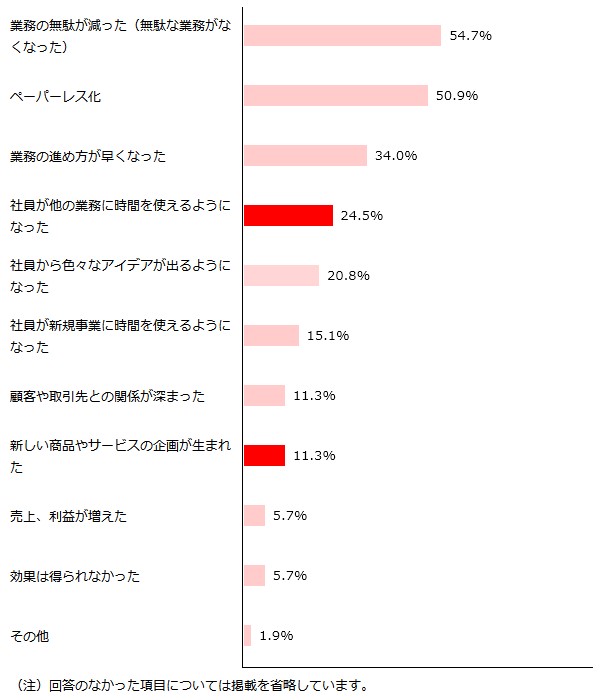

●DXで得られた効果(経営者約300人アンケートより)

(出所:日本情報マート)

経営者約300人アンケートでは、DXで得られた効果として「業務の無駄が減った(無駄な業務がなくなった)」「ペーパーレス化」「業務の進め方が早くなった」が多く挙げられています。こうした足元の分かりやすい効果も大切ですが、「自分たちはどうなりたいか=理想の姿」を決める際には、もう一歩先にある「組織の変化」や「自分たちが生み出す価値の変化」を考えてみたいところです。

そこで、注目したい回答が「社員が他の業務に時間を使えるようになった」です。例えば、労務管理のDXを実践して手動での給与計算業務がほぼ無くなり、担当していた労務メンバーが、採用や若手研修などの「組織づくりに直結する業務」に時間を使えるようになった事例もあるといいます。

また、思わぬうれしい効果「新しい商品やサービスの企画が生まれた」例として、自分たちのDXそのものが商品になった事例があります。ある会社では既存のクラウドツールを導入したものの、使いにくくカスタマイズもしにくかったため、既存ツールを参考に自社専用のツールを開発。これが同業他社にも使い勝手が良かったため、その業界に特化したDXのツールとして展開するに至っています。つまり、新しいビジネスになったのです。

DXを実践すれば、続けていけば、自分たちの会社もこうした姿を目指せるかもしれません。「理想の姿」を検討する際には、ご紹介した「DXを実践して良かったこと(得られた効果)」データをぜひご活用ください。また、このデータは、DXをもっと社内で推進したい方の説得材料としても、きっとご活用いただけます。

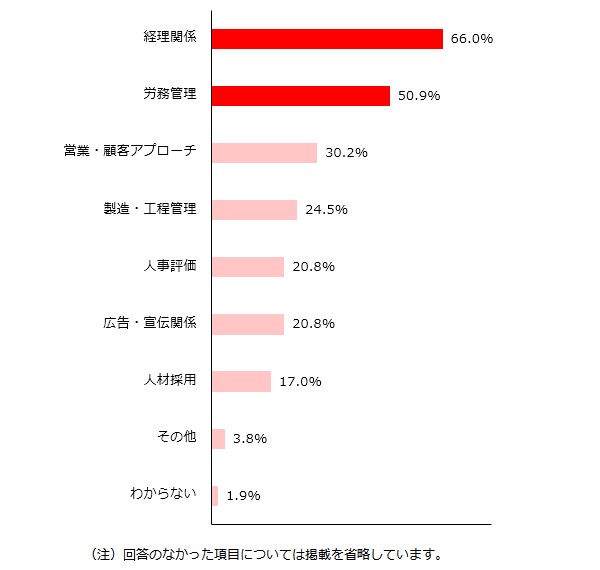

3 着手しやすい「分野ごと」にDX推進するのも有効

経営者約300人アンケートでは、経理や労務といった分野でDXを実施しているという回答が多くみられました。DXにまだ取り組んでいない会社が、まず「やってみる」ときには、こうした経理や労務など分野ごとに始めるのも一策です。例えば、複数拠点を持つ中堅企業の中には、製造や営業などの仕組みを変更するには物理的にも社内の説得にも時間がかかるため、経理や労務などで効果測定してから全社展開するほうが進めやすい、と考えている場合もあるでしょう。

●DXを実施している分野(経営者約300人アンケートより)

(出所:日本情報マート)

経理・労務管理をDX化したい方はこちら(デジタル労務総務パッケージサービス)

4 「経営トップの関与」と「DX推進担当者の選び方」を考える

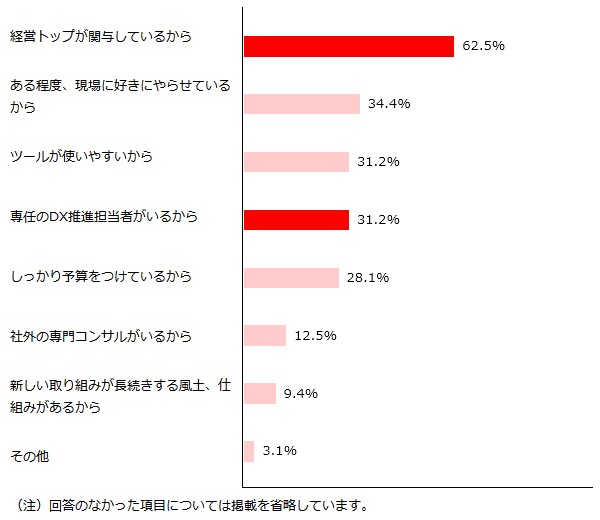

DXについては、「成功の法則」「うまくいくポイント」などもよく語られます。特に重要になるのは「人」が絡んでくる点です。ここでは、経営者約300人アンケートで「DXがうまくいっている理由」として挙がったうち、次の2つについて具体策を考えます。

- 経営トップの関与

- DX推進担当者の選び方

●DXがうまくいっている理由(経営者約300人アンケートより)

(出所:日本情報マート)

1)「経営トップ」はどう関与すればいい?

「うまくいっている理由」のダントツは「経営トップが関与しているから」です。これは当たり前のことですが、DXを成功させるポイントとして一番いわれることです。「経営トップの関与」を具体的に考えるにあたり、ここでは2つの事例をご紹介しましょう。

1つ目は、首都圏にある建設業の会社です。この会社は、経営者が「人と会社を成長させる」という将来像を持ち、「その将来像を実現するために、DXは会社として進めていく大事なことなのだ」という姿勢を、常にメンバーに示しています。例えば、

などは、分かりやすい示し方、関与の仕方といえるでしょう。

また、この建設業の会社では、自分たちはもちろん、取引先に対してもタブレット端末などのデバイスを貸与して一緒にDXを進めようとしています。「取引先にもちゃんと説明し、デバイスも貸与する」などのある種思い切った取り組みは、経営者でなければ決められません。経営トップが常に関与しているからこそ実現できた取り組みの一つといえそうです。

2つ目の事例は、ある地方の不動産会社です。この経営者の関与の仕方は、「間接的なもの」でした。IT会社で働いていた自分の跡継ぎを全社的なDX推進担当者にしますが、そのDX推進担当者が大なたを振るってDXで業務改革をしようとしたため、大いに反発や混乱が起きます。特に、長年経理などを担当していたベテランからの反発はかなりのものだったようです。

会社の将来のために大なたが必要だと腹を括っていた経営者は、他のメンバーから強く不満が上がっても「会社を良くするためだから、この環境で頑張ってほしい」と伝え続けたといいます。場合によっては、経営者がこのような方法で関与するケースもあり得るでしょう。

2)「誰」を専任の担当者にするのがいい?

「うまくいっている理由」としては、専任のDX推進担当者がいることも挙げられますが、「誰を専任の担当者にするか?」が重要です。うまくいくのは、デジタル(ガジェット)が好きな人がDX推進担当者になるか、あるいは担当チームに入っている場合のようです。実例もあります。こうした人は「好き」なので、自分からツールを色々と試して、その情報を周りにもシェアしてくれる可能性が高いからです。「やらされ感」よりも「好き」のほうが主体的に動くのは間違いありません。

また、分野ごとにDXを実施する場合、経理なら経理、労務なら労務などその分野に精通している人をDX推進担当者にしがちですが、そこは注意が必要です。長年その業務に携わっていると、確かにスペシャリストではありますが、一方で、自分の進め方に無意識に固執し、新しい方法が見つけられなくなる恐れがあるからです。実際にある会社では、DX推進担当者が、3カ月から半年スパンなどで各部門を渡り歩き、その部門の業務に従事しました。各部門の業務をゼロから学ぶことで、「もっとこうすればいいのでは」「ここはデジタルにしたほうが良い」など新しい視点でDXを実現できたといいます。ただしこの方法は、各部門で反発や混乱が起きることが必至です。それこそ経営トップの説得、DX推進担当者へのフォローといった関与が欠かせません。

ここで見てきた経営トップの関与やDX推進担当者の選び方は、「人」の問題なので簡単ではないでしょうが、要は「腹を括って、あとはやるかやらないか」なのかもしれません。

この他に、中には、組織に大なたを振るったりDX推進担当者を選んだりといったことをせずに、手っ取り早くできることからスタートしてみたいと考えている経営者や部門責任者もいるでしょう。これまでデジタルに触れていない組織の場合、まずはメンバーに、「便利だ」「作業が減って他の業務に時間を使える」といった成功体験をしてもらうのが早い、将来像を見据えた大きな業務改革は、メンバーのデジタルへの抵抗感が薄れてから、という考えも分かります。そうした場合、特に経費関係や労務管理などについては、簡単に導入・操作できるツールや、領収書のデータ化を外注できるなどアウトソーシング型のサービスを導入するのも一策です。

5 「やり続ける」ことでDXは実現できていく

DXは一朝一夕には実現しません。ある会社では、経理や労務、営業といった各部門の業務をアナログ(紙に手で書くような業務スタイル)からデジタルに変えるだけで5年くらいかかったといいます。もちろんその道のりは簡単なものではなく、試行錯誤、反発、混乱、説得、改善などを重ねたようです。

また、慣れないうちは、「デジタル化したことで手数が増え、かえって仕事が忙しくなる」「手数が増えたメンバーが『仕事をやった気』になってしまい、付加価値を生み出しにくい状況に陥る」など問題も色々と出てきます。しかし、それでも、「どういう効果が得られたか」「どういう弊害が生まれたか」などを皆で話し合い、改善や軌道修正をしながらやり続けることが大切です。そうした意味では、DXを進める上では、コミュニケーションを取り続けることが一番大事なのかもしれません。

自分たちの会社にとってのDXとは何か。その定義そのものも経営者が自分でつくり、メンバーに伝え、コミュニケーションを取りながら実践と改善を繰り返し、やり続けていく。それが今考えられるDXの理想型であり、その先に組織の未来があります。

皆さまの会社にとって今、DXとは、どういうものでしょうか。

補足 DXの情報収集や検討などの際に役立つ資料

経理や労務など分野ごとのDXについては、トライアルで一度利用してみて、実際に活用するかどうかを検討してみるのも一策です。

手軽に始められる「デジタル労務総務パッケージサービス」はこちら

決算業務・「電子帳簿保存法」改正対応等、人事・労務・総務・経理業務の効率化イメージはこちら

経済産業省は、企業がDX推進状況を自己診断できる「DX推進指標」を公開しています。ただ、こちらは項目が多く複雑ですので、DXの効果測定ではどういう点を見るのかなどの参考の一つとしてご活用いただくのがよいかもしれません。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)では、この「DX推進指標」の自己診断結果の分析やベンチマークの提供などを行っています。

■経済産業省「DX推進指標」■

https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003.html

■IPA「DX推進指標 自己診断結果入力サイト」について■

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html

また、IPAでは、DXの情報や事例などを学べるポータルサイト「DX SQUARE」を運営しています。

■IPA「DX SQUARE」■

https://dx.ipa.go.jp/

以上

(執筆 日本情報マート)

生22-1523,法人開拓戦略室