2020年11月06日

■要旨

- 新型コロナの拡大を受けて4-6月期の企業の売上・利益は急減した。財務面では、内部留保が取り崩されたほか、借入金が急増した。ただし、危機の前に内部留保の蓄積が進んできたことがコロナの悪影響の緩和に役立った面がある。

- リーマンショック以降、事業環境の改善に加えて、人件費等の費用が抑制されたことで、日本企業はより売上が減少しても利益を出せる収益体質となっていた。また、利益の増加に伴って内部留保の増加ペースが加速し、内部留保の増加で生まれたキャッシュフローが十分に設備投資に回らなかった結果、資金が現預金として積み上がっていた。この背景には、「日本経済が成長できるイメージが持ちづらい」ことで企業が前向きにお金を使わなかったことに加えて、リーマンショックなどの危機を経験して、企業の間で将来の危機に備えて財務基盤を強化する動きが広がったことがあると考えられる。

- しかし、コロナ禍発生後は、高い収益体質となっていたことで多くの企業が赤字転落を免れたほか、内部留保の蓄積と連動させる形で現預金を積んでいたことで資金繰りの悪化が緩和され、借入金の増加を抑えることができた。

- 今回、コロナ禍という危機を経験した日本企業は、今後もますます利益を確保し、内部留保と現金を蓄積する動きを強めるだろう。その際には、人件費や設備投資といった前向きな資金の増加が抑制される可能性が高く、日本経済回復の抑制要因になり得る。

- こうした動きをできる限り緩和するためには、まず政府・企業・国民が協力してコロナの感染抑制と経済活動の両立を図ることで企業の収益・財務面における傷の拡大を抑えることが求められる。そして、コロナ禍が収束した後は、企業の付加価値創出力を高めることが求められる。過去のデータを確認すると、「(十分かどうかは別にして)人件費の増加率が高い業種ほど、この間の付加価値の増加率が高い」という関係性が確認できる。企業が人件費を増やすには、当然だが付加価値の増加が必要ということだ。付加価値を増やすためには、何より企業自身の努力が求められるが、政府が規制緩和や自由貿易協定の拡大などを通じて、企業がより稼ぎやすい経営環境を整備する必要がある。さらに、企業の中長期的な期待成長率を引き上げることも求められる。企業の期待成長率は低下トレンドを辿っているが、成長が期待できない市場では人件費や設備投資といった前向きな資金の動きが出にくい。ここでも政府が少子化対策や社会保障改革、社会のデジタル化や規制緩和などの構造改革を通じて、企業に「日本経済が中長期的に成長できるイメージ」を植え付けることができるかが問われる。

1.トピック: 内部留保がコロナ禍の防波堤に

長らく、「(特に大企業が)お金を使わず貯め込んだ結果であり、景気回復の阻害要因」として批判の対象になってきた「内部留保(利益剰余金)1の蓄積」だが、コロナ禍という経済危機において、その存在が見直されている。結果的に、危機による企業への悪影響を多少なりとも緩和した面があるためだ。

1 「内部留保」は厳密な意味での会計用語ではなく、一般的に勘定科目の「利益剰余金」のことを指す。「利益剰余金」というのは、過去の利益の蓄積を意味するストック概念であり、毎年の当期純利益(法人税支払い後の最終利益)から配当支払い分等を引いた残りが蓄積したものにあたる。

(企業収益・財務状況は急激に悪化)

まず、新型コロナ拡大を受けた企業収益の状況を法人企業統計2で確認すると、直近判明分である今年4-6月期の売上高は前年比17.7%減と大幅に落ち込んだ。4月から5月にかけて、緊急事態宣言の発令に伴う休業要請によって企業活動が大きく制約されたうえ、外出自粛によって需要が急減したためだ。

企業では、売上の急減に対応するために人件費などの費用を削減したものの補えず、経常利益は前年同月比46.6%減とほぼ半減することとなった。四半期調査は公表項目が限られており、最終利益(当期純利益)の状況は不明だが、経常利益と同様に大幅な減益になったと推測される。

業種別に見ても、テレワーク需要が発生した情報通信以外は軒並み減収減益となっており、特に休業要請や外出自粛の影響を強く受けた宿泊、飲食サービス、運輸・郵便などの5業種は赤字に転落している。

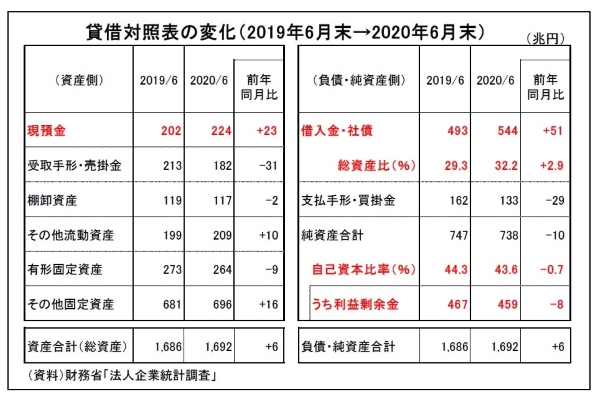

財務面では今年6月末の利益剰余金が459兆円と、前年同月比で減少している点が目を引く。なお、3月末(471兆円)との対比では12兆円減少している。つまり、「内部留保が取り崩された」わけだ。

既述のとおり、公表項目が限られているため詳細は不明だが、4-6月期の最終利益が減益となり、配当支払いによる社外流出分を賄えなかったものと考えられる。この結果、純資産が総資産に占める割合である自己資本比率もやや低下している。

一方、6月末の借入金・社債が前年同月比51兆円増と大幅な増加がみられるほか、資産サイドでは現預金が前年同月比23兆円増と大きく増加している。売上の急減によって資金繰りが悪化したことを受けて、今後の支払いのために現預金を確保する動きが強まり、借入・社債発行を通じて資金が調達されたためだ。

なお、その他流動資産やその他固定資産の増加理由についての詳細は不明だが、内外子会社等への資金繰り支援のために、親会社が追加投融資を行った結果として増加した可能性がある。

このように、コロナ禍という経済危機において、企業の収益は大幅に悪化したうえ、利益剰余金が減少して有利子負債が増加するなど財務状況も悪化したが、次の通り、危機の前に、とりわけアベノミクス下で内部留保の蓄積が進み、財務体質が強化されていたことが悪影響の緩和に役立った面がある。

2 人企業統計は、営利法人等を対象とする標本調査。なお、資本金1,000万円未満の会社については、年度調査では調査対象に含まれる一方、四半期調査では対象に含まれない。

(内部留保蓄積のメカニズム)

2000年代の企業収益の動向を振り返ってみると、2008年度に発生したリーマンショックを受けて企業の売上高・利益は大幅に減少した後、リーマンショックの影響が一巡した2010年度には増加に転じた。とりわけアベノミクスがフル稼働を始めた2013年度以降は、世界経済の回復に加えて異次元緩和による円安や原油価格の下落も寄与する形で利益水準が大幅に改善し、コロナ前の2018年度まで改善基調が続いた。

このように、リーマンショック後は事業環境が好転して利益が大幅に増加したわけだが、人件費の増加が抑制されたことも利益増加に寄与した。実際、2009年度から2018年度にかけて企業が生み出した価値である付加価値が51兆円増加したのに対し、この間の人件費の増加は12兆円に留まり、付加価値に占める人件費の割合である労働分配率は74.7%から66.3%へと急低下している。

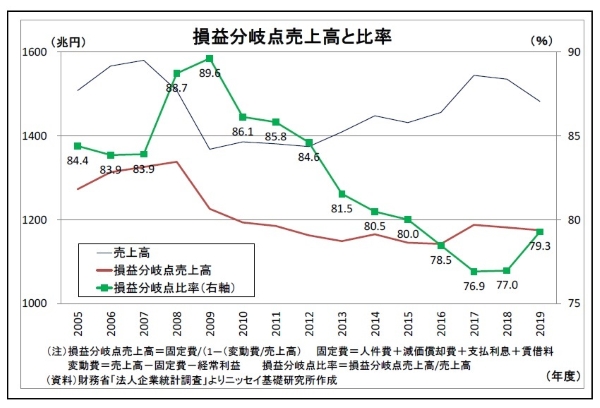

円安による輸出採算の改善や原油安、人件費抑制などによる費用増加の抑制の結果、損益が均衡する売上高である損益分岐点売上高も抑えられ、損益分岐点比率が大きく低下することになった。

つまり、コロナ前の日本企業は、より売上が減少しても利益を出せる収益体質となっていたということだ。

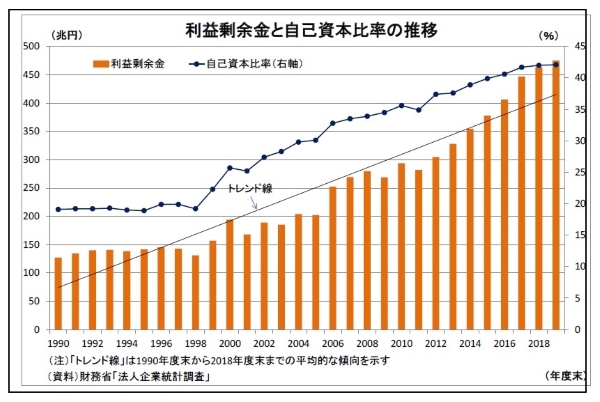

次に財務面について見ると、リーマンショック後、とりわけアベノミクスが開始した2013年度以降に利益が大きく増加したことで、利益の蓄積である利益剰余金の増加ペースが加速することになった。同時に利益剰余金を含む自己資本(純資産)の総資産に占める比率である自己資本比率も上昇トレンドを辿った。

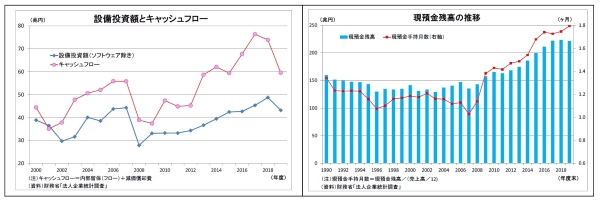

この際に、内部留保(利益剰余金)が増加した分が投資に回されれば、現預金の増加が抑えられたのだが、設備投資はあまり活発化しなかった。

リーマンショック後の設備投資額(ソフトウェア除き)は増加トレンドとなり、コロナ前の2018年度の設備投資額は49兆円と2009年度の水準を16兆円上回っている。ただし、この間に設備投資の原資となるキャッシュフロー(フローの内部留保+減価償却費)が36兆円増加していることを踏まえると、設備投資の増加は力強さを欠いたと言わざるを得ない。

結果として、企業のB/S上では現預金が急増することになった。現預金を月間売上高で割った手持月数は2018年度末で1.7カ月分と2009年度末から0.4カ月分上昇している。

ここまでの話をまとめると、次のとおりとなる。

(1) 事業環境の改善に加え、人件費等の費用が抑制されたことで、日本企業はより売上が減少しても利益を出せる収益体質となっていた。

(2) 利益の増加に伴って内部留保の増加ペースが加速し、自己資本比率も上昇した。

(3) 内部留保の増加で生まれたキャッシュフローが十分に設備投資に回らなかった結果、資金が現預金に積み上がった。

この背景には、(1)「日本経済が中長期的に成長できるイメージが持ちづらい」ことで企業が前向きにお金を使わなかったことに加え、(2)リーマンショックなどの危機を経験して、企業の間で将来の危機に備えて財務基盤を強化する動き、具体的には内部留保と現預金の積み増しが広がったことがあると考えられる。

このように、コロナ前には、内部留保の蓄積が人件費や設備投資といった前向きな資金を抑制した結果として進んだ面があることから、景気回復の阻害要因として批判されることが多かった。

しかし、コロナ禍発生後は、より売上が減少しても利益を出せる高い収益体質となっていたことで多くの企業で赤字転落が抑えられたうえ、内部留保(利益剰余金)の蓄積と連動させる形で現預金を積んでいたことで資金繰りの悪化が緩和され、借入金の増加を抑えることができた。

(今後の展望と課題)

今回、コロナ禍という危機を経験した日本企業は、今後もますます利益を確保し、内部留保と現金を蓄積する動きを強めるだろう。その際には、利益確保・内部留保蓄積のために、人件費や設備投資といった前向きな資金の増加が抑制される可能性が高く、日本経済回復の抑制要因になり得る。

こうした動きをできる限り緩和するためには、まず政府・企業・国民が協力してコロナの感染抑制と経済活動の両立を図ることで企業の収益・財務面における傷の拡大を抑えることが求められる。

そして、コロナ禍が収束した後は、企業の付加価値創出力を高めることが求められる。2009年度から2018年度までの業種別の状況を確認すると、「(十分かどうかは別にして)人件費の増加率が高い業種ほど、この間の付加価値の増加率が高い」という関係性が確認できる。企業が人件費を増やすには、当然だが付加価値の増加が必要ということだ。付加価値を増やすためには、何より企業自身の努力が求められるが、政府の役割も大きい。規制緩和や自由貿易協定の拡大などを通じて、企業がより稼ぎやすい経営環境を整備する必要がある。

さらに、企業の中長期的な期待成長率を引き上げることも求められる。企業の期待成長率は長期にわたって低下トレンドを辿っているが、成長が期待できない市場では人件費や設備投資といった前向きな資金の動きが出にくいためだ。そして、ここでも政府の役割が重要になる。少子化対策や社会保障改革、社会のデジタル化や規制緩和などの構造改革を通じて、企業に「日本経済が中長期的に成長できるイメージ」を植え付けることができるかが問われる。

2.日銀金融政策(10月):資金繰り支援策の延長を示唆

(日銀)現状維持

日銀は10月28日~29日に開催した金融政策決定会合において金融政策の維持を決定した。長短金利操作、資産買入れ方針ともに変更なしであった。

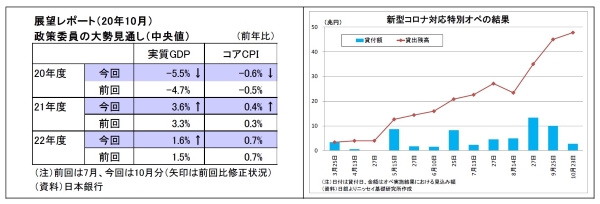

同時に公表された展望レポートでは、景気の総括判断を「(経済活動が再開するもとで)持ち直している」へと上方修正した(前回9月会合では「持ち直しつつある」としていた)。個別項目では、海外経済、輸出、鉱工業生産の判断を上方修正している。

先行きについては、経済活動が再開し、新型コロナの影響が徐々に和らいでいくもとで、「改善基調を辿る」との見通しを維持。経済成長率・物価上昇率の見通しについても、今年度分こそサービス需要の回復の遅れなどを反映して7月時点から下方修正したものの、来年度以降分については小幅に上方修正している。ただし、22年度でも、物価上昇率が目標である2%の半分にも満たない水準に留まるとの見通しが示されている。

さらに、この見通しの前提として、(1)広範な公衆衛生上の措置が再び導入されるような感染症の大規模な再拡大はなく、見通し期間の終盤にかけて感染症の影響が概ね収束していくこと、(2)企業や家計の中長期的な成長期待が大きく低下せず、金融システムの安定性が維持されるもとで金融仲介機能が円滑に発揮されることが想定されているが、こうした点には「大きな不確実性があり、経済・物価のリスクバランスが下方に傾いている」ことを日銀自身が認めている。

会合後の総裁会見では、新型コロナ対応特別オペとCP・社債買入れからなる「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」についてその効果を前向きに評価したうえで、その延長の可能性について、「来年3 月末までの時限措置を間際になって云々するということは良くないので、(中略)状況をみながら必要な時期に延長するということであれば決定していきたい」と説明。実質的に早期の延長決定を示唆した。内容の修正については、「今後検討することになると思うが、今の時点で何か具体的な中身の変更といったものを考えているというわけではない」と説明した。

また、総裁は、残高が積み上がり、市場機能の歪みなどが指摘されているETFの買入れについては、「これまで大きな役割を果たしてきており、引き続き必要な施策である」との認識を示した。記者から同措置の出口(収束)の条件や方法を問われた場面では、「経済およびマーケットが安定してくれば、当然出口についても議論することになると思う」と述べるに留めた。

なお、達成の見通しが立たない物価目標の性格について改めて問われた場面では、総裁は「できるだけ早期に2%の物価安定の目標を実現するという目標は依然として維持しており、それ自体は変える必要はないし、適切なものである」との考えを示したうえで、「当面、3つの柱で企業の資金繰りと金融資本市場の安定化を前面に出した政策をとっていくが、感染症の影響が和らいでいくにつれて、経済活動の刺激と、2%の物価安定の目標の達成に向けた道筋をより明確にしていくことに、金融政策のウエイトが動いていくと思う」との見通しを示した。

(今後の予想)

既述のとおり、今回の会合において、新型コロナ対応特別オペとCP・社債買入れからなる「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」について、来年3月とされている期限の延長が実質的に示唆されたため、早ければ次回12月、遅くとも1月の決定会合において、企業の資金繰り支援に万全を期すことを目的に、延長が決定されると予想。特別オペの方は政府経済対策における実質無利子・無担保融資と連動させているため、新たな期限や総枠・条件の詳細等は政府が12月にもまとめる経済対策の内容を踏まえて決定すると思われる。

なお、欧米での新型コロナの拡大や米大統領選の決着を巡る混乱により、今後も金融市場が不安定化するリスクがある。その際には、日銀は再びETF買入れペースを加速させて対応するだろう。副作用が強く、為替への影響も不確かなマイナス金利の深堀りには容易に踏み切れないものの、仮に1ドル100円を明確に割り込むほどの円高が進行すれば、日銀に対応を促す圧力が高まり、日銀がイチかバチかで深掘りに踏み切る可能性が高まる。

3.金融市場(10月)の振り返りと予測表

(10年国債利回り)

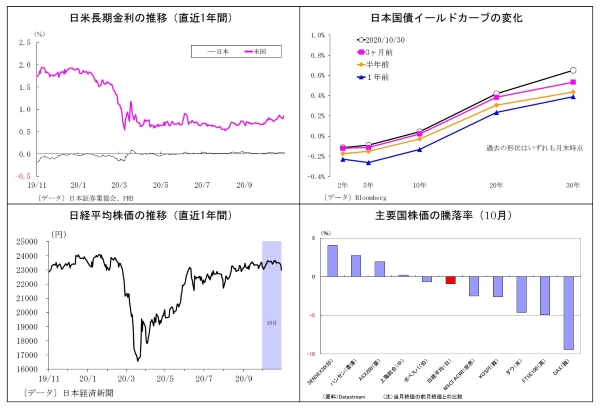

10月の動き 月初0.0%台前半でスタートし、月末は0.0%台半ばに。

月初、米雇用統計の良好な結果や米追加経済対策合意への期待を受けてやや上昇し、7日に0.0%台半ばへ。しかし、強めの国債入札結果を受けて、翌8日には0.0%台前半に戻る。その後は0.0%台前半での膠着した推移が長らく続いたが、米経済指標の改善、米追加経済対策合意への期待、大統領選でのバイデン候補勝利を受けた財政拡大への思惑を背景とする米金利上昇が波及し、23日には再び0.0%台半ばへ。月の終盤は欧米でのコロナ感染拡大を受けて債券需要が高まり、長期金利がやや低下したが、月末は米経済指標の改善を受けて持ち直し、0.0%台半ばで終了した。

(ドル円レート)

10月の動き 月初105円台半ばでスタートし、月末は104円台半ばに。

月初、コロナに感染したトランプ大統領の早期退院や米追加経済対策への期待などからリスク選好の円売りが進み、8日に106円を付ける。しかし、その後は米経済対策協議の難航や製薬大手によるコロナワクチン治験の一部中断を受けてリスクオフの円買いが入り、15日には105円台前半に。さらに22日には英国とEUの通商交渉再開を受けて対ポンドで進んだドル安の流れが、ドル円にも波及する形で105円を割り込んだ。月終盤には欧米でコロナ感染の拡大が続いたうえ、米大統領選を控えてリスクオフの円買いが入り、104円台前半に下落。月末も104円台半ばで終了した。

(ユーロドルレート)

10月の動き 月初1.17ドル台前半でスタートし、月末は1.17ドルに。

月初、トランプ大統領の早期退院や米追加経済対策への期待などからリスク選好のユーロ買いが入り、6日に1.18ドルに上昇。しばらく1.17ドル台後半~1.18ドルでの推移が続いた後、欧州でのコロナ感染再拡大を受けて、15日には1.17ドルへ下落。その後は持ち高調整や英国とEUの通商交渉再開を受けてユーロが買われ、21日には1.18ドル台半ばへ。その後はしばらく1.18ドル台での推移が続いたが、月終盤には欧州でのコロナ感染拡大と行動制限の強化を受けてユーロが売られ、月末は1.17ドルで終了した。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

以上

(執筆 上野 剛志 (うえの つよし) 経済研究部 上席エコノミスト)

2020-1957G