この記事では、従業員が働きながら子を育てる上で重要な「育休(育児休業)」「産後パパ育休(出生時育児休業)」をテーマに、制度の概要、実務のポイント、休業取得を促進するためのヒントなどを紹介します。育休などに詳しくない経営者や人事労務担当者向けに、図を交えて分かりやすく説明しますので、お気軽にお読みください。

さて、「育休(育児休業)」は、女性も男性も利用できる制度ですが、その取得率は女性が84.1%なのに対し、男性は30.1%と、乖離が大きい状態です(厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」)。

そもそも育休は、子が原則1歳になるまでの長期間の休業制度で、しかも休業中の賃金を無給としている企業が多い(就業規則等で自由に決められる)です。つまり、

- 企業は「人手不足の中、長期間休まれるのはつらい」

- 従業員は「育児はしたいが、収入のない状態が続くと生活に差し支える」

という状況になりやすく、更に男性の育休取得に対する理解の問題(「男性が育休を取るなんて……」など、否定的な考えの人がいまだに少なくない)もあって、育休の取得がなかなか進まない企業が多いのも事実です。

とはいえ、違う年度の雇用均等基本調査と比較してみると、男性の育休取得率は、17.13%(令和4年度調査)から30.1%(令和5年度調査)へと、1年間で12.97ポイントも上昇しています。育休取得に対する世間の認識は変わりつつあるのです。

そのような状況ですので、いざ従業員から育休や産後パパ育休について相談があった際、企業として適切な対応が取れるよう、準備しておくことは大切です。以降で紹介する内容を、従業員の子育て支援の見直しにぜひお役立てください。

1.「育休」「産後パパ育休」ってどんな制度?

1)育休(育児休業)とは?

育休(育児休業)とは、

子を養育する場合、原則1歳まで(注)休業できる制度

です。日雇いの従業員、一定の期間内に労働契約が終了する有期雇用者、労使協定により対象者から除外された従業員(入社1年未満の従業員など)を除き、原則誰でも取得できます。

(注)「1歳まで」とは、「1歳の誕生日の前日まで」という意味です(以下同じです)。

育休は、

- 男性:最短で配偶者の出産予定日(出産予定日より早く生まれた場合は出産日)から

- 女性:最短で自身の「産休(産前・産後休業)」の終了直後から

取得できます(実子の場合)。なお、産休とは、労働基準法に定められている産前6週間、産後8週間(多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間)の休業のことです。

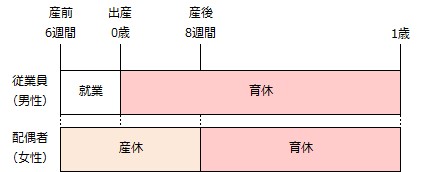

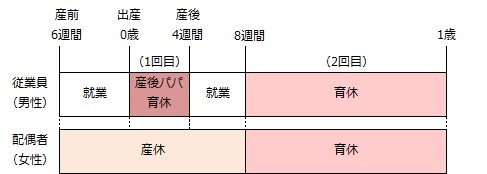

図表1は、企業に勤める共働きの夫婦が、それぞれ1歳まで育休を取得する場合のイメージです(これ以降に登場する同種の図表も、全て夫婦共働きの場合を想定しています)。

(図表1)【1歳までの育休】

(出所:日本情報マート作成)

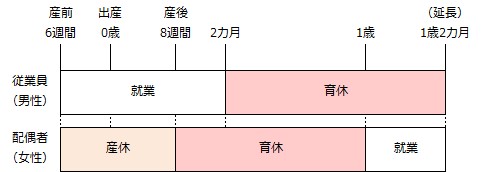

育休は、子が1歳を過ぎると原則取得できませんが、従業員と配偶者が同じ子について育休を取得する場合、1歳2カ月まで育休を延長できます。これを「パパ・ママ育休プラス」といいます。ただし、休業期間を1歳2カ月まで延長できるとはいえ、育児休業を取得できる期間は最大で1年間と決まっていますので、例えば、従業員が1歳2カ月までパパ・ママ育休プラスを取得しようとした場合、育休は産後2カ月以降に開始しなければいけないということになります。

(図表2)【1歳2カ月までの育休(パパ・ママ育休プラス)】

(出所:日本情報マート作成)

(注1)従業員(男性)がパパ・ママ育休プラスを取得する場合のイメージです。

(注2)パパ・ママ育休プラスを取得するには、従業員の育休の初日が「配偶者の育休の初日以降」で、かつ「従業員が子の1歳誕生日以前に育休を取得」「配偶者が子の1歳誕生日の前日以前に育休を取得」している必要があります。

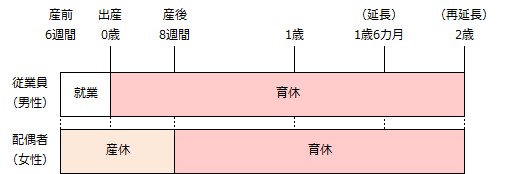

また、パパ・ママ育休プラスとは別に、子が1歳を過ぎても「保育所に入れない」「配偶者が子を養育できない(死亡、負傷・疾病・障がい、離婚など)」といった事情がある場合、1歳6カ月まで育休を延長できます。加えて、子が1歳6カ月を過ぎても同じ状況が続いている場合、更に2歳まで再延長が認められます。なお、育休の延長(再延長)は夫婦が同時に行えます。

(図表3)【1歳6カ月(2歳)までの育休】

(出所:日本情報マート作成)

(注)育休を延長(再延長)するには、子が1歳(1歳6カ月)になる日に、従業員か配偶者が育休を取得している必要があります。

2)産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

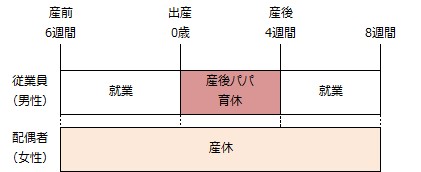

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、

男性が子を養育する場合、産後8週間以内に4週間まで休業できる制度

です。日雇いの従業員、一定の期間内に労働契約が終了する有期雇用者、労使協定により対象者から除外された従業員(入社1年未満の従業員など)を除き、原則誰でも取得できます。子が養子の場合は女性も一部対象になることがありますが、基本的には、男性が出産直後の配偶者をサポートするための制度であるため、「男性版産休」などとも呼ばれます。

産後パパ育休は、男性の場合、最短で配偶者の出産予定日(出産予定日より早く生まれた場合は出産日)から取得できます(実子の場合)。

(図表4)【産後パパ育休】

(出所:日本情報マート作成)

前述したとおり、育休は休業が長期間にわたるため、人手不足や生活費の問題などから、取得をためらう男性が少なくありません。この点、産後パパ育休は、短期の休業制度であるために、育休に比べると取得のハードルは低いといえます。加えて、産後パパ育休は、要件を満たせば休業期間中に就業を挟むことも認められていますので、仕事と育児を両立させながら休業を取ることが可能になります。ただ、「4週間」という期間が、配偶者をサポートするのに十分な長さといえるのかは難しいところです。

そこで次章では、育休と産後パパ育休を組み合わせてそれぞれの欠点を補いつつ、冒頭の「短い休業を繰り返しながら、仕事と育児を交互に行う」という働き方を実現する、上手な休み方を紹介します。

2.育休と産後パパ育休の上手な取り方は?

1)育休と産後パパ育休を別々に取得すれば、実質「2回」休業できる

育休と産後パパ育休は、別々に取得することができます。つまり、それぞれを1回ずつ取得すれば、実質「2回」休業できることになります。

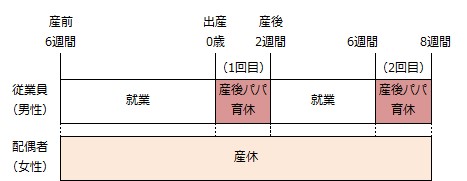

(図表5)【育休と産後パパ育休を併用して「2回」休業】

(出所:日本情報マート作成)

図表5の場合、従業員は産後パパ育休と育休の間(産後4週間から8週間まで)に就業しており、例えば「0歳から1歳まで育休を取得する」といったケースに比べると、前述した人手不足や生活費への影響は小さくなります。

2)分割取得をうまく使えば、実質「4回」休業できる

更に、育休と産後パパ育休には、

休業期間を2回に分割できる「分割取得」というルール

があります。つまり、それぞれの休業期間を2回に分割すれば、実質「4回」休業できることになります。

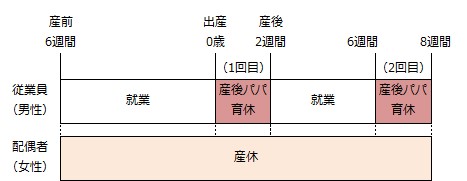

(図表6)【分割取得を利用して「4回」休業】

【産前6週間~産後8週間】

【産後8週間~1歳】

(出所:日本情報マート作成)

図表6の場合、【産前6週間~産後8週間】の段では、従業員は産後パパ育休を2回に分割し、配偶者をサポートしつつ、休業の合間を縫って就業しています。【産後8週間~1歳】の段では、育休を2回に分割しつつ、配偶者にも育休を分割取得してもらい、夫婦で交互に育休を取りつつ、仕事と育児を両立しています。

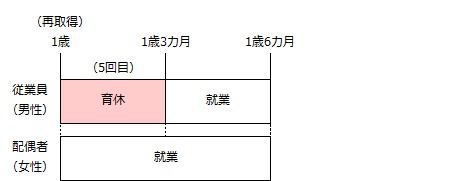

3)育休の再取得が認められれば、実質「5回」休業できる

第1章で、子が1歳を過ぎても保育所に入れない場合などに、1歳6カ月まで育休を延長(1歳6カ月を過ぎても状況が変わらなければ、2歳まで再延長)できる制度を紹介しました。「延長」「再延長」という言葉のとおり、この制度は一度育休を終了してしまうと原則利用できないのですが、例外として、

配偶者が育休を取得している場合に限り、その終了予定日の翌日以前であれば「1歳から1歳6カ月まで」「1歳6カ月から2歳まで」の任意のタイミングで育休を「再取得」できる

というルールがあります。つまり、育休と産後パパ育休を2回ずつ分割取得し、更に育休の再取得が認められれば、実質「5回」休業できることになります。

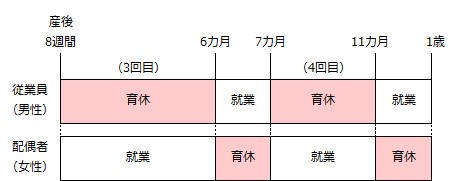

(図表7)【育休を再取得して「5回」休業】

【産前6週間~産後8週間】

【産後8週間~1歳】

【1歳~1歳6カ月】

(出所:日本情報マート作成)

図表7の場合、【産後8週間~1歳】の段では、従業員は子の産後11カ月で育休(「4回目」の休業)を終了しています。しかし、子が1歳になる日に配偶者が育休を取得しているため、【1歳~1歳6カ月】の段では、従業員が育休を再取得(「5回目」の休業)しています。

3.育休と産後パパ育休の実務のポイントは?

ここからは、育休と産後パパ育休の実務上のポイントを見ていきます。次のような違いがありますので、以降で1つずつ紹介していきます。

(図表8)【育休と産後パパ育休の違い】

| 育休 | 産後パパ育休 | |

| 1.休業の申し出 | 原則休業開始の1カ月前までに申し出 | 原則休業開始の2週間前までに申し出 |

| 2.休業中の生活保障 | 賃金の支払い義務はなし。育児休業給付金の対象 | 賃金の支払い義務はなし。出生時育児休業給付金の対象 |

| 3.休業中の就業 | 原則不可 | 労使協定の締結と労使間の個別合意により、休業中の就業が可能 |

(出所:厚生労働省ウェブサイトを基に作成)

1)休業の申し出

1.産後パパ育休のほうが、休業の取得について直前まで熟考できる

育休や産後パパ育休を取得する場合、従業員はその旨を事前に企業に申し出る義務があります。申し出の期限は、育休が原則休業開始の1カ月前、産後パパ育休が原則休業開始の2週間前で、産後パパ育休のほうが直前まで休業を取得するかどうかを熟考できます。

なお、産後パパ育休については、企業が一定の要件(産後パパ育休に関する研修の実施、相談窓口の設置など)を満たすと、申し出期限を「労使協定で締結する日(2週間超1カ月以内)」に設定することが可能です。労使協定の記載例についてはこちらをご確認ください。

厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」

また、育休や産後パパ育休の申し出のための書式をお探しの場合、厚生労働省「イクメンプロジェクト」の育児休業届テンプレートを使うと便利です。

厚生労働省「イクメンプロジェクト」(育児休業届テンプレート)

2.育休も産後パパ育休も、正当な申し出であれば拒否できない

育休や産後パパ育休の申し出があった場合、それが正当な申し出であれば企業は拒否できません。正当な申し出にもかかわらず、休業の取得を拒んだり、取り下げを迫ったり、取得を理由に不利益な取扱い(解雇や賃金の引き下げなど)をしたりすると、育児・介護休業法の

育児休業等に関するハラスメント(「パタニティハラスメント(パタハラ)」など)

に該当する恐れがあります。

なお、本人から育休や産後パパ育休に関する申し出がなかったとしても、以前に従業員から「配偶者が妊娠・出産した」などの報告を受けている場合、企業は従業員に対し、制度の内容を説明した上で、育休や産後パパ育休を取得するのかなどについて、意向を確認しなければなりません。

2)休業中の生活保障

1.育休も産後パパ育休も、雇用保険給付の対象となる

育休も産後パパ育休も、休業中の賃金の支払い義務はありません。ただし、従業員が一定の要件を満たすと、雇用保険から給付を受けられます。育休の場合は「育児休業給付金」、産後パパ育休の場合は「出生時育児休業給付金」がそうで、支給額は次のとおりです。

- 育児休業給付金:賃金日額(直近6カ月間の賃金÷180日)×給付日数×67%(休業開始6カ月後以降は50%)

- 出生時育児休業給付金:賃金日額×給付日数×67%(一律)

なお、2025年4月1日からは、従業員(雇用保険の被保険者)が配偶者と同時に14日以上の育休(または産後パパ育休)を取得するなど一定の要件を満たすと、同じく雇用保険から「出生後休業支援給付金」を受給できるようになっています。

- 出生後休業支援給付金:賃金日額(直近6カ月間の賃金÷180日)×給付日数×13%(一律)

育児休業給付金・出生時育児休業給付金の給付率67%と、出生後休業支援給付金の給付率13%を合わせると、賃金のおおむね80%が雇用保険給付によりカバーされます。ただ、これらの給付には所得税、社会保険料、雇用保険料がかからないので、実質的には「休業前の手取り額とほぼ同じ額(10割程度)」の受取りを想定した制度設計になっています。

2.休業中の社会保険料は、状況に応じて免除される

従業員が育休や産後パパ育休を取得している場合、企業が所轄の年金事務所にその旨を申し出ると、次のように社会保険料が免除されます。

- 月の社会保険料:従業員が月末時点で休業中の場合に免除(ただし、休業が同月内に開始・終了するときは、休業期間が14日以上の場合のみ免除)

- 賞与保険料:休業期間が賞与を支払った月の末日を含み連続1カ月超の場合に免除(産後パパ育休の場合、休業期間が最大4週間なので原則免除されない)

また、雇用保険料や税金の扱いは次のようになります。

- 雇用保険料:休業中に賃金を支払わないのであれば発生しない

- 所得税:休業中に賃金を支払わないのであれば発生しない

- 住民税:前年の所得が基準になるため、休業中でも発生するケースが多い

住民税については、休業中の賃金の支払いがない場合、引去りができないので、「一旦企業が立て替える」「特別徴収から普通徴収に切り替えて、従業員自ら納付してもらう」などの対応が必要になります。

3)休業中の就業

1.育休は原則就業不可、産後パパ育休は労使協定の締結などにより就業できる

育休の場合、休業中の就業は原則不可で、突発的でやむを得ない事情がある場合(感染症による急な欠員や重大なトラブル対応など)に限り、企業と従業員が個別に合意することで、育児に支障がない時間帯だけ就業が認められます。一方、産後パパ育休の場合、労使協定を締結した上で、企業と従業員が個別に合意すれば就業可能です。ただし、就業可能な時間数などについて、次の制限があります。

- 就業可能な時間数の合計は、「休業期間内の所定労働時間÷2」以下

- 就業可能な日数の合計は、「休業期間内の所定労働日数÷2」以下

- 休業開始(終了)日に就業する場合、各日の就業可能な時間数は「当該日の所定労働時間」未満

2.就業日数や賃金によって雇用保険給付の額が変わる

休業中に就業した場合、その時間については企業から賃金が支払われますが、

就業日数が月10日かつ80時間を超えると、育児休業給付金、出生時育児休業給付金が不支給

になるため、注意が必要です。また、賃金日額に対する実際の賃金額の割合によって、育児休業給付金、出生時育児休業給付金の扱いが次のように変わります。

- 「賃金日額×給付日数」の13%(181日目以降は30%)以下:満額支給

- 「賃金日額×給付日数」の13%(181日目以降は30%)超80%未満:減額支給(「賃金日額×給付日数×80%-実際の賃金額」を支給)

- 「賃金日額×給付日数」の80%以上:不支給

4.男性にもっと育休や産後パパ育休を取得してもらうには?

1)経営者からのアプローチが重要

育休や産後パパ育休の取得が進めば、

- 従業員が早帰りのために業務効率を改善するようになる

- 男性や管理職の育児に対する意識・行動が変わって女性活躍が促進される

など、企業にとってさまざまなメリットが見込めます。

ただ、冒頭でも触れたとおり、日本では男性の育休取得などに対する世間の理解が追い付いていない面があります。ですから、育休や産後パパ育休の取得を促進するには、経営者が男性の育児をサポートする取り組みの重要性、取り組みに懸ける覚悟などを、率先して社内に伝えていかなければなりません。

例えば、日本生命では、男性の育休取得率100%を達成するため、

- 経営トップから「100%を実現することが風土を変える」というメッセージを発信する

- 男性が取得しやすい1週間を推奨するために「育休の最初の7日間を有給」とする

などの取り組みを2013年度から継続して行い、結果、12年間連続で、男性の育休取得率100%を達成しています。また、男性については個々の事情に応じたサポートを実施する観点から、育児休業の取得に当たり、図表9の①から③のうち1つ以上を選択し実施する「男性育休+α」100%運営を2021年度より実施しています。

(図表9)【「男性育休+α」100%運営】

| 【具体取り組み】男性育休+α(①or②or③)100% | 趣旨・目的 | |

| ① | 産後パパ育休(出生時育児休業)の取得 | 母体保護(産後うつ等)への対応や、法改正を踏まえた出産後早期取得推奨 |

| ② | 取得日数 連続10日以上 | 更なる育児参画の推進による、両立層の働き方への理解や「お互いを認め合う風土醸成」の推進 |

| ③ | 16時早帰り(または在宅勤務)活用による育児参画デー設定 ※週1回曜日設定、子1歳までの間に継続3カ月実施 ※別途、原則7日以上取得 |

|

| ▲ | ||

| 男性職員は、配偶者の出産予定日を人事部門へ報告(所属長面談にてヒアリング) | ||

(出所:日本生命ウェブサイトを基に作成)

2)法定の制度に「ちょい足し」して従業員にPRする

1)の内容と少し重なりますが、育休や産後パパ育休について法定のルールを上回る社内制度をつくれば、「従業員の育児をサポートしたい」という経営者の本気度が社内に伝わります。

- 育休を最大3歳まで取得できるようにする(社会保険料は3歳まで免除可能)

- 産後パパ育休を3回まで分割取得できるようにする

などは、分かりやすい例です。

また、育児・介護休業法には、育休や産後パパ育休以外にも、従業員の育児をサポートするためのさまざまな制度があります。法定のルールは次のとおりですが、これらの制度についても、法定以上の「ちょい足し」を検討していくと、より経営者の本気度が伝わり、従業員も制度を利用しやすくなります。

- 子の看護等休暇(2025年4月1日拡充):小学校3年生までの子を養育する場合、看護などのために1年度に5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)まで休める。学校行事などでも取得可

- 所定外労働の制限(2025年4月1日拡充):小学校就学前の子を養育する場合、請求により所定外労働を免除される

- 時間外労働の制限:小学校就学前の子を養育する場合、請求により月24時間、年150時間を超える時間外労働を免除される

- 深夜業の制限:小学校就学前の子を養育する場合、請求により深夜業を免除される

- 所定労働時間の短縮措置等:3歳未満の子を養育する場合、請求により1日の所定労働時間を6時間以内に短縮するなどの措置を受けられる

- テレワーク(2025年4月1日新設): 企業は、3歳未満の子どもを育てる従業員に対し、働き方の1つとしてテレワークを選択できるようにする努力義務を負う

- 柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月1日新設):3歳以上小学校就学前の子どもを養育する場合、短時間勤務などの措置を受けられる(企業が2つ以上の措置を実施し、従業員はそのうち1つを選択する。企業による制度の個別周知・意向確認も義務)

- 従業員の意向確認(2025年10月1日新設):企業は、妊娠・出産の申し出時や子どもが3歳になる前に、従業員の子育てと仕事の両立に関する個別の意向の聴取・配慮をする義務を負う

なお、中小企業が育休を取得しやすい雇用環境や業務体制を整備し、それによって男性の従業員が育児休業を取得した場合、

両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)から、最大127万円

が助成されるので、こうした助成金の活用も検討しながら制度の拡充に取り組むとよいでしょう。

厚生労働省「両立支援等助成金のご案内」

5.育休や産後パパ育休に関する一問一答

1)子が「2人」いる場合の育休はいつまで?

育休の期間は、基本的に従業員の希望に基づいて決まりますが、例外的に本人の希望と関係なく、育休が終了するケースがあります。具体的には「第1子の育休中に、第2子の産休が始まった場合」がそうです。この場合、第1子の育休は「第2子の産休の前日」に終了します。

「育休が産休に代わるだけでは?」と思うかもしれませんが、第1子について育児休業給付金(雇用保険)を受給している場合、これを受け取れるのは原則として第2子の産休開始日の前日までとなります。もっとも、第2子について別途、育児休業給付金を受給することは可能です。

なお、男性の場合は「産休」という概念がないので、上記の問題は発生しません。

2)育児休業給付金以外に、もらえるお金はあるの?

従業員が産休を取る場合、一定の要件を満たすことで「出産手当金」を受給できます。産前6週間、産後8週間(多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間)の中で賃金が支払われない日がある場合、次の額がその日数分支給されます。

- 出産手当金:直近12カ月間(連続)の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

また、悪阻(つわり)が酷い場合や、病気(産後うつなど)で働けない場合には、一定の要件を満たすことで「傷病手当金」を受給できます。病気などで賃金が支払われない場合、休業開始4日目以降に、次の額がその日数分支給されます。

- 傷病手当金:直近12カ月間(連続)の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

出産手当金や傷病手当金は健康保険の給付なので、育児休業給付金(雇用保険の給付)とは別に受給できます。ただし、傷病手当金と出産手当金の併給は原則できないので、産休中の場合は注意が必要です。その場合、原則として出産手当金が優先されます。

3)育休を延長する場合、育児休業給付金についても別途手続きが必要?

育児休業給付金を申請する場合、企業は「休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付金支給申請書」といった所定の書類に、母子手帳など出産予定日などを証明する書類を添付して所轄ハローワークに提出します(ハローワークインターネットサービス「育児休業給付について」)。

なお、育休を1歳6カ月または2歳まで延長する場合、育児休業給付金についても別途「延長手続き」が必要になります。手続きの際は、

- 市区町村の発行する入所保留通知書

- 保育所等の利用申込書の写し(2025年4月1日以降)

などを所轄ハローワークに提出する必要があります(厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」)

4)育休から復帰した管理職が「労働時間を短くしてほしい」と言ってきたら?

管理職が育休や産後パパ育休を請求してきた場合は、休みを与えなければなりませんが、その管理職が労働基準法上の「管理監督者」である場合、休業から復帰した後の「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「所定労働時間の短縮措置等」については、措置を講じなくても違法になりません。管理監督者には、労働時間に関する規定が適用されないからです。

もっとも、管理監督者に該当するのは「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある人」だけに、単に「役付だから」というだけでは管理監督者にはなりません(実際は職務内容、責任と権限、勤務態様等に関して実態に基づき判断)。厳密には、管理監督者に該当しない者から上記の措置の請求があった場合は、必ず措置を講じなければなりません。

なお、企業が自主的に、管理監督者も上記の措置の対象とすることは問題ありませんし、仕事と子育ての両立を図る観点からも望ましいとされています。

5)「労働時間を短くしたいけど、賃金が減るのは不安」という従業員がいたら?

「所定労働時間の短縮措置」の利用を考えている従業員の中には、労働時間が短くなることで、賃金が減ってしまうのが不安という人がいます。

こうした従業員のため、2025年4月1日から「育児時短就業給付金」という雇用保険給付が新設されます。時短勤務により賃金が減る場合、一定の要件を満たすと次の額を上限として、給付を受けられます。

- 育児時短就業給付金:時短勤務中に支払われた賃金額×10%(上限)

ただし、「所定労働時間の短縮措置」を利用できるのは「3歳未満の子を養育する従業員」なのに対し、育児時短就業給付金を受給できるのは「2歳未満の子を養育する従業員」なので注意が必要です。

以上

(執筆 日本情報マート)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

生25-3807,法人開拓戦略室