2025年6月に年金制度改正法が成立しました。本稿では、企業経営への影響が見込まれる厚生年金の適用拡大などについて、現在の制度を再確認した上で、ポイントをご説明します。

1.2025年に決まった適用拡大のポイント:3つの要件が段階的に廃止

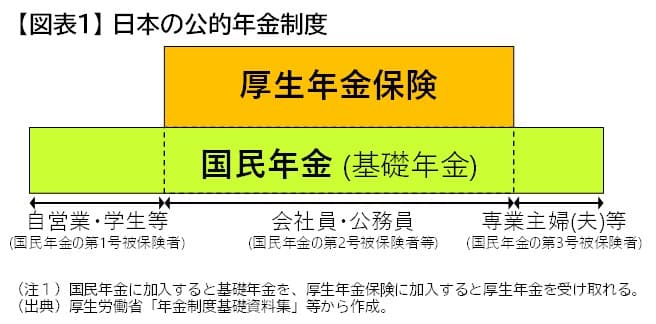

日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金があります。国民年金は、日本に住む20~59歳の人が加入する制度です【図表1】。会社員などとして働くと、国民年金に加えて厚生年金にも加入します。厚生年金の対象になるかは、個人の就労状況(労働時間等)と職場(事業所)の形態によって決まります。

正社員などのフルタイム労働者の場合、個人の就労状況については、週の所定労働時間や月の所定労働日数が勤め先の通常の労働者の4分の3以上で、勤務期間が2か月超の見込みだと、厚生年金の対象となります。職場の形態については、法人の事業所の場合は業種や規模に関係なく厚生年金の対象となり、個人事業所の場合は法定された業種かつ通常の厚生年金加入者に該当する従業員が常時5人以上の場合に厚生年金の対象となります。

なお、パート労働者(短時間労働者)の場合は、フルタイム労働者の要件に加えて、パート労働者に特有の要件を満たした場合に、厚生年金の強制適用の対象となります【図表2上段】。

今回の改正(2025年6月に成立した改正法)では、これまでの適用拡大の流れを引き継ぎ、パート労働者に特有な賃金と企業規模の要件と、個人事業所の業種の要件が廃止されることになりました【図表2のオレンジ色の部分】。

パート労働者に特有な賃金の要件は、年収に換算して「106万円の壁」とも呼ばれていますが、全都道府県の最低賃金が時間要件の下限(週20時間)で働いた場合に賃金要件(月8.8万円)を超える水準(1016円超)になった場合に、廃止されることになりました。来年4月には全都道府県の最低賃金が1023円以上になる予定なので、公布の3年後を待たずに廃止される可能性があります。

パート労働者に特有な企業規模の要件は、2035年10月までに段階的に廃止されることになりました。当初の案では2029年10月までに2段階に分けて廃止される計画でしたが、影響を受ける企業などに配慮して、時間をかけることになりました。

個人事業所の業種の要件は、2029年10月に廃止されることになりました。当初の案ではすべての個人事業所が対象になる計画でしたが、該当する事業所ではフルタイム労働者を含めて影響を受けることなどに配慮して、当面の間は2029年10月以降に開業した事業所だけが対象になりました。

なお、パート労働者に特有な企業規模の要件や個人事業所の要件を満たさない場合でも、労使の合意があれば任意で厚生年金の適用を受けられます。企業にとっては社会保険料の負担が生じますが、年金を気にする年齢層などの雇用を確保する対策の1つとして、この仕組みの活用が考えられます。

2.適用による働き控えを防ぐ仕組み:拡大から3年間は本人負担を軽減

このような厚生年金の適用拡大の際に懸念される問題の1つが、従業員の働き控えです。従業員にとっては、老後の年金が増えて障害年金も手厚くなるなどのメリットがありますが、これまで扶養の範囲内できた人にとっては保険料負担によって目先の手取り収入が減るため、厚生年金に該当しないように働く時間を短くする懸念があります。

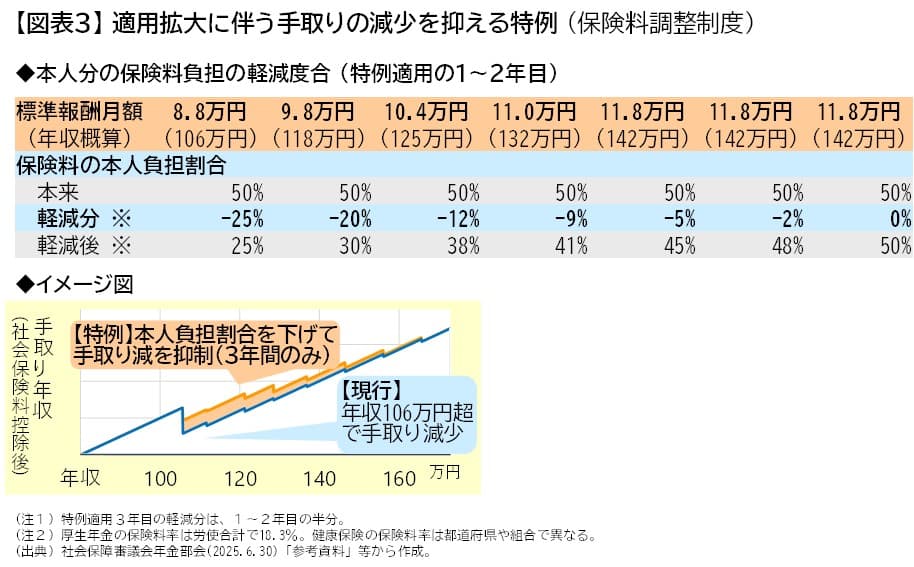

そこで今回の改正では、今回の適用拡大の対象となる事業所や任意で適用を受ける事業所で働く年収150万円程度までのパート労働者について、本人分の保険料負担を軽減できる特例(保険料調整制度)が、2026年10月に設けられることになりました。具体的には、厚生年金の適用が開始される際に事業主が簡素な申込を行うことで、パート労働者の月収(標準報酬月額)に応じて本人分の保険料負担が3年間軽減されます【図表3】。

当初の案では本人分の保険料の軽減に必要な費用は事業主が負担することになっていましたが、企業の負担や年金制度などの持続可能性を高める観点から、最終的には年金制度などが負担する(事業主に還付する)仕組みになりました。加えて、2025年7月には厚生労働省のキャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設され、厚生年金の適用や所定労働時間の延長に対する事業主への助成が強化されています。

時給の上昇に伴って従業員の働き控えが課題になりますが、これらの仕組みをうまく説明・活用して、従業員の手取り収入の増加と働き控えの防止や勤務時間の延長につなげることが期待されます。

3.在職老齢年金の見直し:基準額を引き上げて減額の対象を縮小

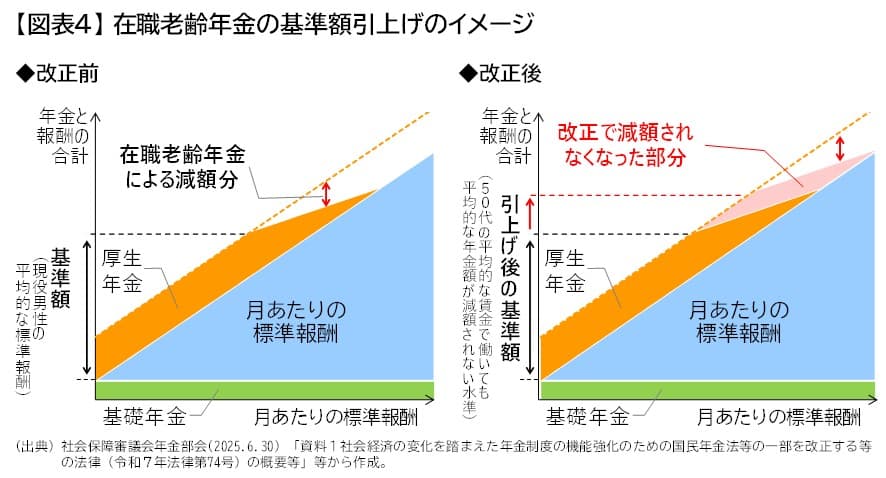

働き控えの原因として話題になる年金制度の仕組みには、在職老齢年金もあります。在職老齢年金は、厚生年金が適用される形で働きながら厚生年金を受給する場合、月あたりの給与や賞与(標準報酬)と厚生年金月額の合計が基準額を上回ると、上回った分の半額が厚生年金の月額から減額される仕組みです【図表4】。なお、減額の対象となるのは厚生年金(いわゆる2階部分)のみで、基礎年金(いわゆる1階部分)は減額されません。

基準額は、現役男性の平均的な標準報酬を目安に毎年度見直されており、2025年度は月額51万円です。比較的高い水準ですが、高齢者の賃金が上昇していく傾向にあることなどから、企業などからは見直しの要望が寄せられていました。

そこで今回の改正では、基準額の目安が「50代の平均的な賃金で働いて平均的な年金額を受給しても減額されない水準(2024年度で62万円相当)」へと引き上げられました。見直しが初めて適用される2026年度の具体的な基準額は、それまでの賃金変動を反映して、2026年の1月に決定される見込みです。

4.標準報酬月額の見直し:厚生年金での上限を段階的に引上げ

標準報酬月額は月々の給与をもとに決められるもので、厚生年金の保険料や年金額の計算に使われるものです。標準報酬が高いほど厚生年金の金額が高くなるため、その上限は健康保険の標準報酬よりも低く抑えられています。2025年度の上限は、厚生年金では65万円、健康保険では139万円です。

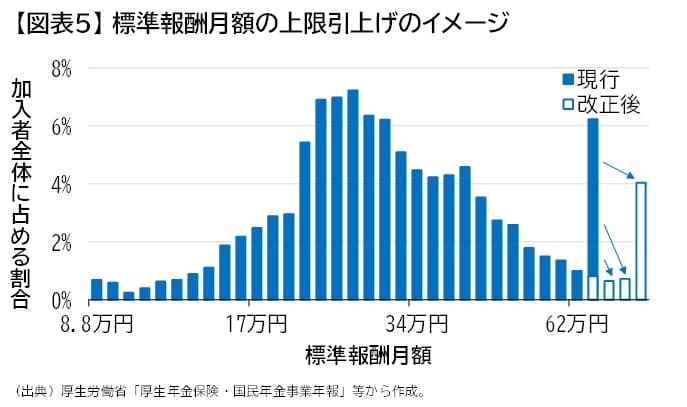

しかし、厚生年金の標準報酬月額の上限に該当する人は、それ以外の人と比べて、収入に占める保険料負担の割合が低くなっています。また、2024年には、上限に該当する人が、男女合計で約7%【図表5】、男性だけで見ると約10%に達しているため、上限の見直しが検討されました。

今回の改正では、上限に該当する人を男女合計で4%程度に抑えるため、上限が75万円に引き上げられました。ただし、企業への影響などに配慮して、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年10月に75万円と、時間をかけて引き上げられます。

【厚生労働省のショート動画】

○社会保険の適用拡大(令和7年年金制度改正法)

https://www.youtube.com/shorts/ZnN3H3uggkY

○社会保険の適用拡大の支援策

https://www.youtube.com/shorts/ytuLLFs49b0

○在職老齢年金制度の見直し

https://www.youtube.com/shorts/4Yntj2eN9wU

○標準報酬月額の上限の段階的引上げ

https://www.youtube.com/shorts/NjVyekVyzgs

【厚生労働省の資料】

○厚生労働省 「年金制度改正法が成立しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

○厚生労働省 「キャリアアップ助成金」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(執筆)ニッセイ基礎研究所 中嶋 邦夫 保険研究部 主席研究員

生25-6353,法人開拓戦略室