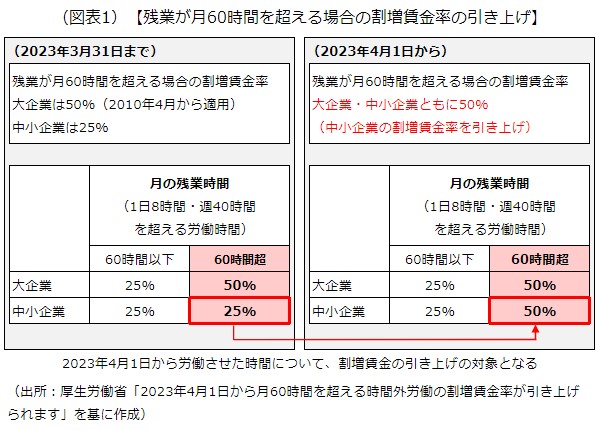

2023年4月1日に労働基準法が改正されたことにより、中小企業の月60時間を超える残業(時間外労働)の割増率が25%以上から50%以上に引き上げられました。

全ての企業にとって、今回の法改正は見逃せないものでしょう。そこでこの記事では、

- 2023年4月以降の残業代のルール

- 2023年4月以降、残業代がどのぐらいの金額になるのかのシミュレーション

- 「代替休暇の付与」など、ちょっとした工夫で割増賃金率引き上げの影響を抑える方法

- 「残業削減の効果が高かった取り組み」を全国の経営者にアンケートした結果

を紹介します。

1.2023年4月以降、残業代のルールはどう変わる?

本来、企業は法定労働時間(原則1日8時間、週40時間・休憩時間を除く)までしか従業員を働かせることができません。ただ、急な受注や決算など、どうしても法定労働時間内では業務が終わらないことがあります。そのような場合のために、例外的な働き方として残業があります。

従業員が残業した場合、企業は

1時間当たりの賃金×(100%+割増賃金率)×残業時間

で計算した残業代を支払います。

中小企業の場合、割増賃金率は2023年3月31日までは残業時間に関係なく25%以上とされていたのですが、このルールが2023年4月1日から改正され、残業時間が月60時間を超えた場合、月60時間を超える時間数分の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられることとなりました。

残業が月60時間を超える従業員に50%以上の割増賃金率で計算した残業代を支払わなかった場合、労働基準法の罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となる他、未払いの残業代と同額の付加金を支払わなければならなくなる恐れがあります。

2.新たな残業代のルールに基づく給与計算

1)残業代のシミュレーション

気になるのは、「今回の改正で残業代がいくら増えるのか?」だと思いますので、早速、計算してみましょう。

2022年の一般労働者(など)の所定内賃金(残業代などを除いた、毎月必ず支給する賃金)は、平均で月額31万1800円です(厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」)。これを基に従業員の労働条件を次のように設定します。

- 所定内賃金:月額32万円

- 所定労働時間:1日8時間(9時始業、18時終業、休憩1時間)

- 法定労働時間:1日8時間、1週40時間

- 所定労働日数:年間240日(日曜日を法定休日、土曜日・祝日のほか、夏季休業・年末年始休業などを法定外休日として年間休日125日)

- 所定内賃金を時給に換算した額:時給2000円(月額32万円÷(240日×8時間÷12))

この従業員が、2023年4月に70時間の残業をしたとします(法定休日、法定外休日の勤務はなかったものとします。)。法改正前と法改正後、それぞれの割増賃金率のルールに基づいて残業代を計算してみましょう。

- 法改正前(2023年3月以前)の割増賃金率のルールで計算した場合

2000円×125%×70時間=17万5000円 - 法改正後(2023年4月以降)の割増賃金率のルールで計算した場合

2000円×125%×60時間+2000円×150%×(70時間-60時間)=18万円

この事例の場合、70時間残業したときの残業代は、改正前よりも月5000円(18万円-17万5000円)増えます。労働基準法では、月45時間を超える残業が認められるのは年6カ月まで(特別条項付き36協定の締結が必要)ですが、仮に繁忙期に70時間残業する月が2カ月続いた場合、残業代は

- 従業員1人につき1万円(5000円×2カ月)増える

- 同じ時間残業した従業員が30人いる場合、30万円(1万円×30人)増える

ことになります。

なお、この事例では法定休日、法定外休日の勤務はなかったものとしていますが、仮に法定外休日に勤務した場合、残業代が更に増えることがあるので注意が必要です。この事例の場合、従業員が月曜日から金曜日までに40時間以上勤務した上で、更に土曜日(法定外休日)に働くと、土曜日の労働時間は全て残業時間になってしまいます(金曜日の終業時点で、週の労働時間が法定労働時間(40時間)に達するため)

2)社会保険料も増える

注意が必要なのが、残業代の増加と合わせて社会保険料も増えることです。従業員が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者の場合、毎年4月から6月に支払った賃金額に基づき、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が決まります(定時決定)。つまり、

4月から6月の残業代が増えると、その期間の賃金額が上がり、当年9月から翌年8月までの社会保険料も高くなる

ことが想定されるわけです。

3.賃金コスト上昇にどう対応すべき?

前提として、企業は従業員の労働時間を正しく把握し、労働基準法のルールどおりに残業代を支払わなければなりません。一方、

- 「代替休暇」を与える

- 「フレックスタイム制」を導入する

など、従業員にもメリットのある形で合法的に割増賃金率引き上げの影響を抑える方法もあります。一度実施を検討してみるのもよいでしょう。

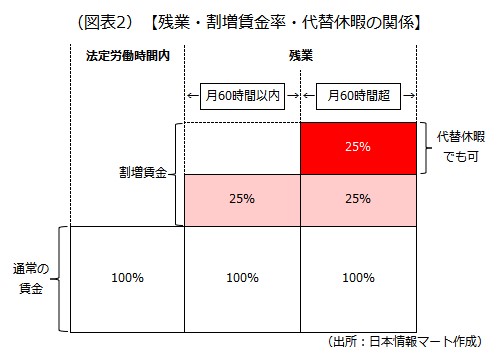

1)割増賃金の一部を「代替休暇」として与える

代替休暇とは、従業員が月60時間を超える残業をした場合、60時間を超える部分の割増賃金(一部)の代わりに与える有給の休暇のことです。代替休暇を与えるには労使協定の締結が必要です(届出は不要)。

例えば、

- 月60時間以内の残業に対する割増賃金率を25%

- 月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%

とした場合、月60時間超分の25%(図表3の赤色部分)については、割増賃金の代わりに代替休暇を付与できます。

代替休暇の時間数は、

月60時間を超える残業の時間数×25%

で計算します。例えば、図表3のケースで従業員が月76時間残業した場合、

4時間((76時間-60時間)×25%)の代替休暇を与えれば、月60時間を超える部分の残業について、50%の割増賃金を支払う必要はない(25%の割増賃金だけ支払えばよい)

ことになります。

なお、代替休暇は1日または半日単位と決まっています。例えば、1日の所定労働時間が8時間の場合、代替休暇は8時間または4時間となります。時間数に端数が生じたら、その部分は50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

ただし、労使協定で、端数分の時間数に他の有給休暇(年次有給休暇など)を合わせて取得できる旨を定めれば、代替休暇と他の有給休暇を合わせて1日または半日単位で与えることができます。例えば、代替休暇が2時間の場合、他の有給休暇を2時間と合わせて4時間とすることができます。

なお、月60時間超分の25%について、割増賃金で受け取るか、代替休暇を取得するかは従業員が決めるものであり、企業がいずれかを強制することはできません。

2)「フレックスタイム制」を導入する

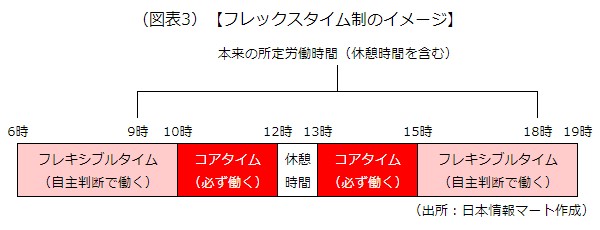

フレックスタイム制とは、「清算期間」と呼ばれる一定の期間内(3カ月以内)において、従業員が始業・終業の時間をある程度自由に決められる制度です。

フレックスタイム制を導入するには労使協定の締結が必要です(清算期間が1カ月以内の場合、届出は不要。1カ月超3カ月以内の場合、所轄の労働基準監督署への届出が必要)。

フレックスタイム制では通常、必ず働かなければならない「コアタイム」と、従業員が自主判断で働く「フレキシブルタイム」を設けます。例えば、コアタイムを10時から15時、フレキシブルタイムを6時から10時と15時から19時に設定した場合のイメージは次のようになります。

フレックスタイム制は、清算期間が「1カ月以内の場合」と「1カ月超3カ月以内の場合」とで残業時間の計算方法が異なりますが、ここでは計算方法がシンプルな「1カ月以内」のほうを紹介します。通常の労働時間制度では、1日または週の法定労働時間を超えた時間がそのまま残業時間になりますが、このフレックスタイム制の場合、残業時間は

清算期間(1カ月以内)の実労働時間-(週の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7日)

で計算します。所定労働日数や休日などによって異なりますが、この計算方法によりフレックスタイム制では、通常よりも残業が減ることがあります。

例えば、第2章では、所定労働時間が1日8時間、所定労働日数が月20日の企業において、従業員が2023年4月に70時間残業するケースを紹介しました。この場合、2023年4月の実労働時間は230時間(8時間×20日+70時間)です。一方、清算期間が1カ月(毎月1日が起算日)のフレックスタイム制を導入している企業で、従業員が2023年4月に230時間働いた場合、残業時間は

58.6時間(230時間-(40時間(週の法定労働時間)×30日(4月の暦日数)÷7日))

となり、通常の労働時間制度よりも11.4時間(70時間-58.6時間)残業が減ることになります。

ただし、前述したとおり、フレックスタイム制は「始業・終業の時間を従業員がある程度自由に決められる」という制度であるため、例えば

毎日が長時間労働になっていて、始業・終業に関する従業員の裁量の幅がほとんどない

など、フレックスタイム制の趣旨に反するような運用は認められません。

4.なかなか進まない残業削減、他社はどう対応しているの?

第3章ではちょっとした工夫で残業代を削減する方法を紹介しましたが、経営者や労務担当者としては、やはり「残業そのものを削減するにはどうすればいいのか」が気になるでしょう。

ノー残業デーの設定、業務の一部IT化、従業員のスキルアップを図るなど取り組みはさまざまありますが、一朝一夕では効果が出ないことが多いので、「今の取り組みを継続していって大丈夫か」と不安に思っている人も少なくないはずです。

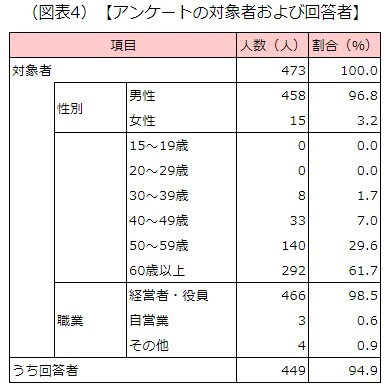

そこで、全国の経営者449人に行った、「残業削減の効果が高かった(低かった)取り組み」に関する独自アンケート(2023年3月22日~3月29日実施)の結果を紹介します。

1)毎月の残業時間の状況

まず、毎月の残業時間を見てみると「残業はない」という企業が29.0%あります。

一方で、最も残業の少ない従業員でも「60時間以上」の残業をしている(0.3%)など、長時間労働が社内全体で常態化していると思われる企業も見受けられます。

2)残業が発生する主な理由

残業が発生する主な理由として最も多いのは「取引先への対応(納期、就業時間外の連絡など)」でした。

例えば、大企業が働き方改革(残業削減など)に取り組んだ結果、短納期発注や急な仕様変更といった形で、下請の中小企業に「しわ寄せ」がいってしまうケースなどがあります。こうした慣行はかねてより問題視されていますが、企業間のパワーバランスなどもあって断りにくいという中小企業が少なくないようです。

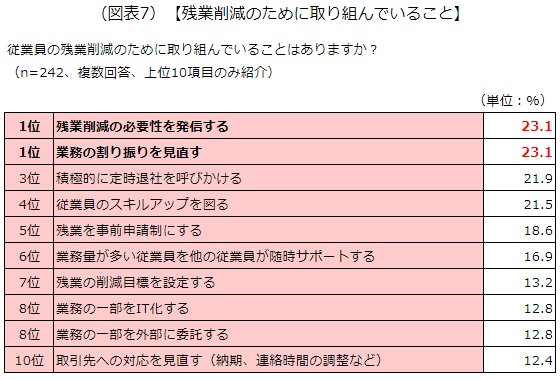

3)残業削減のために取り組んでいること

残業削減のために何らかの取り組みを実施している企業では、「残業削減の必要性を発信する」「業務の割り振りを見直す」の2つが最も多くなっています。

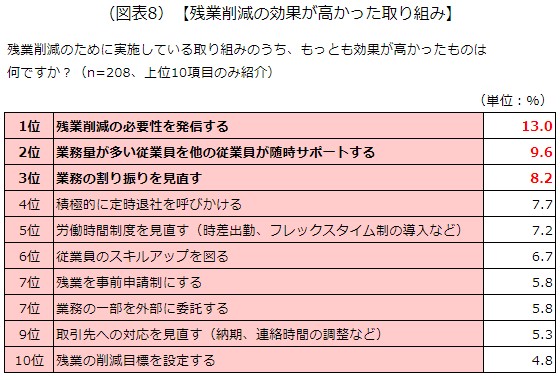

4)残業削減の効果が高かった取り組み

残業のためにしている取り組みのうち、効果が高かったものを聞いたところ、「残業削減の必要性を発信する」が最も多く、次いで「業務量が多い従業員を他の従業員が随時サポートする」、更に「業務の割り振りを見直す」が続く結果となりました。

1位から3位は、いずれも方法自体はシンプルですが、本気になって取り組めば、残業削減に大きな効果が見込める可能性があります。

1位の「残業削減の必要性を発信する」は、「従業員の皆さんに家族と過ごす時間を増やしてほしい」「空いた時間で新しい知識・スキルを習得してほしい」など、残業削減によって何を成し遂げたいのかを経営者自身の言葉で従業員に伝えることがポイントです。単に「残業を減らせ」と命令するのと、残業削減の先にあるビジョンを示すのとでは、従業員の納得感も変わってきます。

とはいえ、個人で行う残業削減には限界があり、そこで2位の「業務量が多い従業員を他の従業員が随時サポートする」が重要になってきます。管理職が各従業員の業務状況をしっかり把握することがポイントです。業務状況の把握というと何やら難しそうですが、例えば、日々の朝礼で各従業員に当日の業務予定を報告してもらうだけでも効果があります。事前に業務量の多い従業員が分かるので、管理職から他の従業員に指示してサポートに当たってもらいます。

一時的なサポートだけでは改善が見込めなければ、3位の「業務の割り振りを見直す」を検討する必要も出てくるでしょう。引き継ぎの手間などの関係で見直しが進まないことがあるので、管理職が「誰から誰に業務を引き継ぐか」「いつまでに引き継ぎを完了するか」などについて具体的な指示を出すことがポイントです。この見直しの際は、必要に応じて経営者も参加しましょう。例えば、課員全員の業務量が多く、同じ課で業務の割り振りを見直しても残業削減につながりにくい場合などは、経営者から他の課に協力を仰ぐ必要があるかもしれません。

いずれにせよ、今回の割増賃金率にかかる法改正は、自社の残業の状況に向き合う良い機会です。アンケートで紹介した他社の取り組みなども参考にしつつ、「今の残業時間は適正といえるか」「今の残業削減の取り組みを継続していって大丈夫か」などを、改めて見つめ直してみましょう。

以上

(執筆 日本情報マート)

生23-1475,法人開拓戦略室