1.回復力に乏しい日本

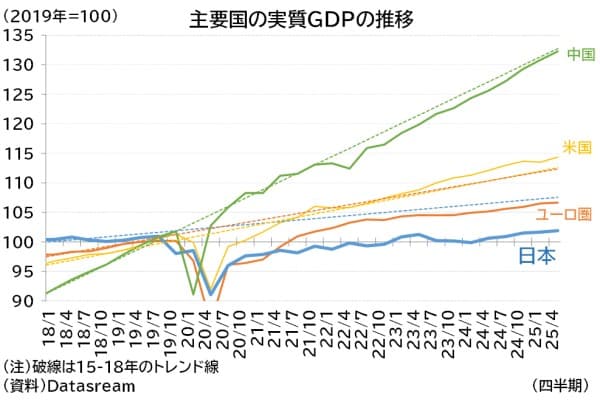

日本のコロナ禍からの回復状況を世界の主要国と比較すると、遅れをとっていることが分かります。

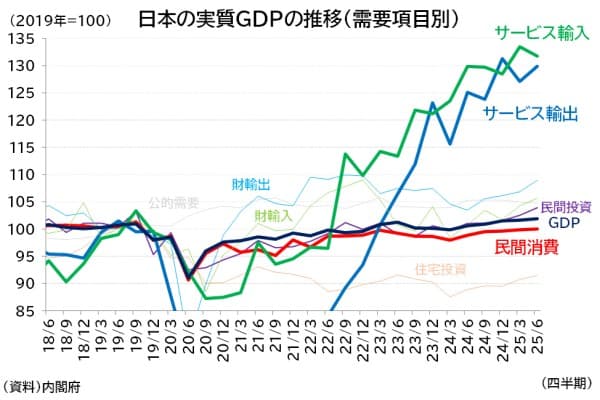

この日本の回復力の遅さの背景には、賃金上昇が物価上昇に追い付かず、物価の影響を除いた実質の個人消費が弱含んでいることが挙げられます。近年の日本の成長を支える材料としては、海外からの需要取り込み(サービス輸出)の拡大が注目されますが、反面、日本のサービス需要が海外に向かっている(サービス輸入)部分も拡大しており、これは日本経済(GDP)を押し下げる要因になっています(GDP=民間消費+民間投資+政府支出+輸出-輸入という関係式が成立しており、輸出が拡大するとGDPは増えますが、輸入が拡大するとGDPは減少します。)。

このサービス輸入のうち、近年とりわけ増加が目立つのがデジタル関連の輸入です。本稿ではこの「デジタル赤字」について説明したいと思います。

2.デジタル赤字とは

海外との取引と言えば財(モノ)の貿易が典型例ですが、近年はサービスの海外との取引も拡大しています。上述の「インバウンド」も、海外から来日した観光客に対して飲食や宿泊といったサービスを提供するため、サービス貿易の一種です(サービス収支のうち、旅行収支という分類に区分されます)。一方、「デジタル貿易」や「デジタル赤字」には決まった定義はありません。しかし、国境を越えたサービス取引のうち、デジタル関連の赤字が増えていることからこの名称が定着しつつあります。日本銀行の分類に倣うと、具体的には以下が含まれます(※)。

- コンピュータサービス(ゲームのサブスクリプション、クラウドサービス、ウェブ会議システム利用料等)

- 著作権等利用料(動画などのコンテンツ配信関連等)

- 専門・経営コンサルティングサービス(インターネット広告スペース利用料等)

例えば、仕事関連では、パソコンの基本ソフト(OS)や文章作成、表計算、電子メールなどのソフトウェアやアプリは海外製品が普及しています。クラウドサービスや、コロナ禍をきっかけに大きく普及したウェブ会議システム、急速に活用が広がる生成AIツールも海外企業が提供するものが主流です。娯楽関連でも、動画共有アプリ、動画配信サービス、SNSといったプラットフォームは海外企業が提供しているものが多く、日本でも利用できますが、こうしたサービスを利用することで、海外への支払いが直接・間接的に発生しています。

例えば、最近は娯楽としてテレビを見る家庭が減っており、代わりにYouTubeやNetflixといった海外企業の動画共有アプリや動画配信サービスを使う人が増えています。企業もテレビ向け広告だけでなく、こうしたプラットフォームに広告を出すことが多くなっています。従来は主に日本の中だけで完結していたこうしたサービスですが、海外企業の存在感が大きくおり、資金が海外に流出する傾向が強まっています。日本での需要を日本製のモノやサービスで賄えなくなりつつあるという現象は日本製の家電が減って海外製の家電が増えてきた構図と同様です。コロナ禍期間中は、「巣ごもり消費」として家で動画を見る人が増えましたが、こうした需要が国内で取り込めず、海外に向かってしまったとも言えます。

3.「デジタル赤字」の功罪

デジタル貿易で赤字であることは、必ずしも悪いことではありません。

経済学の理論では、リカードが提唱した「比較優位の原則」という考え方があり、これによれば、貿易では自国の得意とする分野(比較優位の分野)の輸出に特化して、不得意な分野(比較劣位の分野)は輸入に頼ることが、お互いの国にとって利益となります。サービスの貿易も同様です。現在の日本の主要な輸出製品(サービス含む)は自動車や半導体製造装置、インバウンド(観光・宿泊関連など)、主要な輸入製品はエネルギー、電気機器(スマートフォンなど)、デジタル関連ということになるでしょう。

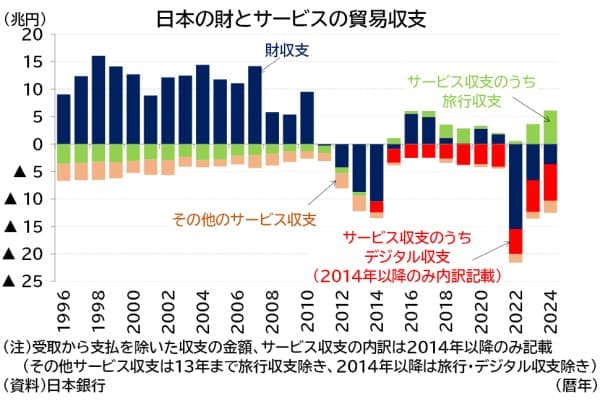

輸出しているモノ・サービスは得意分野と解釈できるわけですが、日本全体ではサービスを含めた貿易で見て赤字の拡大基調が続いています。モノ全体の貿易は赤字、サービスではインバウンドを含む旅行収支は黒字ですが、デジタル関係はそれを上回る赤字となっています(その他のサービスも赤字です。)。つまり、海外からの受取額よりも海外への支払額が大きくなっている、得意分野が不得意分野と比較して縮小しており、日本全体としてみると「稼ぐ力」の弱体化が懸念されます。

一般に、輸入に頼る経済は、海外に流出してしまうお金を引き付けるために魅力的な投資機会を提供する必要があり、ぜい弱性が高まります。日本は、海外で稼ぐお金が大きく(所得収支が黒字)、また保有する海外の資産(対外純資産)も大きいため、こうしたぜい弱がすぐに顕在化するわけではありません。ただし、通貨の下落や海外のインフレによる悪影響などは生じています。貿易・サービスが赤字だと、海外からの収入より海外への支出の方が大きくなりますので、円を売り外貨を買わなければならず、円安要因となり得ます。また、輸入品が多ければ、国内の物価動向が海外の物価動向に左右されやすくなります。つまり、円安や海外の物価高のために輸入するモノやサービスの価格が上昇し、家計や企業を圧迫する要因となっています。

AIブームに見られるようにデジタル化の進展は続くと見られますから、今後も海外のグローバル企業からのデジタルサービスを更に購入することが想定されます。日本でもデジタルサービスの競争力が増えて、魅力あるサービスを提供する企業が誕生・拡大することが理想ですが、デジタル貿易の黒字を速やかに増やすことは難しいかもしれません。

デジタル分野の競争力が低い(比較劣位にある)ということであれば、他分野の競争力を拡大・創造していくことが「稼ぐ力」を維持するために必須と言えるでしょう。例えば、インバウンド分野(飲食、宿泊、娯楽等)では、スマートフォンを用いた情報発信、集客・予約、決済などの観光客の利便性向上策を講じています。また、他分野でも例えば企業がAIツールを導入するのは、そこで生産する財やサービスの生産性・競争力を向上するためと言えます。日本全体の稼ぐ力の観点からは、海外のデジタルサービスを使って、日本がいかに競争力を高めるのか、という点が重要な問題と言えるでしょう。

(※)

松瀬澪奈、齋藤誠、森下謙太郎(2023)「国際収支統計からみたサービス取引のグローバル化」『日銀レビュー』2023年8月

(執筆)ニッセイ基礎研究所 経済研究部 主任研究員 高山 武士

生25-4842,法人開拓戦略室